-

Séance 7

CHAPITRE II

CULTURE SCOLAIRE, CONTENUS D’ENSEIGNEMENT

II) L’EVOLUTION CULTURELLE ET L’EVOLUTION DE LA CULTURE SCOLAIRE au XIXe siècle (suite)

2) Le mouvement scientifique au XVIIIe siècle

Je vais faire un petit saut en arrière. Mon excursus sur les écoles centrales et spécialement sur celle d’Avranches a fait entrevoir la très grande valorisation scolaire de la culture scientifique du siècle des Lumières, admise dans ces nouvelles écoles pour faire pièce à la tradition des humanités et de la latinité. Les écoles centrales, en effet, d’après la loi qui les instituait en 1795, devaient offrir un « nouvel enseignement de la physique et de la chimie », et c’est pourquoi il était prévu que ces écoles dispenseraient des cours à base d’expériences montrant un ensemble de phénomènes, à l’aide de matériels appropriés, conservés dans des lieux dévolus à cette fin (et sur 90 écoles, 24 purent disposer de tels aménagements). De grands savants de cette époque ont donné leurs leçons dans ce cadre (comme Georges Cuvier aux « écoles centrales du Panthéon » – l’actuel lycée Henri IV, à Paris). Tout ceci m’a paru rendre indispensable un examen (rapide, d’autant que je ne suis pas spécialiste de la chose) des principaux acquis et des voies de la diffusion des sciences expérimentales de cette époque. Ceci permettra d’approcher l’essentiel dans la reconstitution qu’on peut faire des évolutions de la culture scolaire du XIXe siècle, cet essentiel étant la tension entre le modernisme (les sciences) et le traditionalisme (les belles-lettres).

a) Avant de décrire le configuration des connaissances scientifiques, posons-nous d’abord la question : que recouvre exactement l’expression « siècle des Lumières » ? Se poser cette question, c’est tenter d’approcher en général le caractère novateur de la culture du XVIIIe siècle (les Lumières sont un courant de culture européen qui, je le rappelle, se dit en Angleterre Enlightment, et en Allemagne Aufklärung). Question banale d’histoire des idées. Que m’en excusent les personnes averties ; d’ailleurs j’en ai déjà un peu traité en 2013, séance 7, à propos de la Révolution. Mais c’est aussi un inépuisable problème philosophique, du reste examiné avec profondeur et une grande érudition par Ernst Cassirer, auteur que j’ai souvent cité (La philosophie des Lumières, Fayard, 1970 [1932], régulièrement réédité). Parmi les textes qu’il ne faut pas oublier, je pense aussi à celui dans lequel Foucault examine la réponse de Kant à la question « Qu’est-ce que les Lumières ? ». C’est une leçon prononcée au Collège de France le 5 janvier en 1983, publiée dans un magasine, puis reprise dans le t. IV des Dits et écrits, Gallimard, 1994. Un commentaire saisissant, sur un texte lui-même exceptionnel… (le texte de Kant, qui est de 1784, se trouve dans un recueil intitulé La philosophie de l’histoire, publié chez Denoël-Gonthier).

Je recommande aussi, parmi les synthèses plus modestes mais très accessibles et bien faites, un ouvrage destiné aux étudiants : Dominique Poulot, Les Lumières PUF, 2000. Un autre ouvrage que j’ai déjà cité, précieux pour l’ampleur de ses explications et la justesse de ses vues sur le plan qu m’intéresse ici, celui du développement et de la diffusion de la culture des sciences expérimentales, ouvrage qui, en plus de cela, reprend la notion durkheimienne d’idéal : c’est Marcel Grandière, L’idéal pédagogique en France au dix-huitième siècle, Voltaire Foundation, Oxford, 1998. Voici un passage tiré de sa conclusion, qui pourrait bien fixer le cadre de mes propres réflexions : l’auteur parle de "l’évolution des sciences dans une époque où l’observation de la nature, avec l’aide de la méthode de l’expérience, passionne le public éclairé et met en compétition les grandes nations de l’Europe (…)". Et il ajoute : " Le modèle scientifique l’emporte, à la suite de Newton surtout et de Locke, qui sont les deux grands instituteurs du siècle." (p. 401).

En premier lieu, il faut poser que la pensée des philosophes et des savants (ce sont souvent les mêmes) de cette époque, repose sur l’adoption d’un point de vue critique radical, systématique et extrêmement efficace, concernant les institutions et les pouvoirs régnant jusqu’alors, donc les traditions et les vérités établies, y compris les vérités religieuses, sur lesquelles reposent ces pouvoirs. C’est ce qui débouche sur la volonté de modifier les institutions en général et les institutions politiques en particulier. Contre l’idée que l’autorité (monarchique) émane d’une loi divine, on admet qu’il y a à l’origine de l’Etat un contrat passé par des individus désireux d’obtenir leur sécurité en échange d’une part de liberté. Contre un sentiment d’exclusivité et de supériorité absolue des pensées morales et européennes, on imagine un étranger spectateur de nos propres coutumes : tel est le Persan de Montesquieu, le Huron de Voltaire, le Tahitien de Diderot. Etc. Voilà une première définition de ce courant qui n’a jamais pris une forme de programme mais qui a engendré des réalisations marquantes ; voir l’extraordinaire bilan de l’Encyclopédie dirigée au milieu du siècle par Diderot et d’Alembert. Parmi les études importantes de ces dernières années sur l’Encyclopédie, se reporter avant tout à Robert Darnton, L’aventure de l’Encyclopédie, 1775-1800, Seuil, 2013 [1982 pour l’édition américaine], qui a spécialement étudié l’ensemble des processus liés à l’édition, à la commercialisation et donc à la circulation de cet ouvrage colossal. Il y a un très intéressant chapitre dans le livre de Bruno Belhoste, Paris savant. Parcours et rencontres au siècle des Lumières, A. Colin, 2001 (j’y puiserai plus loin quelques données significatives).

Dans ces conditions, le grand bouleversement de la pensée auquel on assiste au XVIIIe siècle, avec les conséquences sur l’éducation qu’on a en tête (c’est le début des déplacements qui vont se produire tout au long du XIXe siècle), ce bouleversement disais-je, se produit d’abord sur deux plans. D’abord, sur le plan auquel je viens de faire allusion, celui de la compréhension des sociétés et de l’histoire des hommes - pour faire prévaloir l’idéal de la liberté. Ensuite, sur le plan de la compréhension de la nature (qui a pour origine la physique mathématique émergente à l’âge classique), pour faire prévaloir l’idéal de la raison connaissante. Comme dira Robespierre en 1794 : « Tout à changé dans l’ordre physique et tout doit changer dans l’ordre moral et politique » (cité par Vincenzo Ferrone, « L’homme de science », dans L’homme des Lumières, dir. Michel Vovelle, Seuil, 1996, p. 250) - ce qui rappelle un propos (mentionné la dernière fois) tenu lors de l’inauguration de l’école centrale d’Avranches en 1797…

Mais immédiatement après avoir distingué ces deux plans, on doit constater que chacun d’eux suppose un changement sur un troisième plan, un changement dans la notion qu’on se fait de l’esprit humain, de l’intelligence et de ses possibles conquêtes sur les deux plans de la société et la nature. En l’occurrence, contre l’hypothèse des idées innées donc d’une intervention transcendante sur l’esprit humain, on considère désormais que l’appréhension du monde extérieur repose sur le seul exercice des facultés naturelles et d’abord des facultés sensibles (s’ensuivent les métaphores de la statue qui s’éveille avec Condillac ou de l’aveugle né qui recouvre la vue avec Diderot). C’est là une manière de voir singulière elle aussi, qui a suscité de très nombreuses élaborations théoriques et a livré une théorie générale de la connaissance placée sous le signe de l’empirisme et du matérialisme, théorie à laquelle se sont consacrés des auteurs qui ont laissé leur empreinte sur l’histoire de la philosophie, comme Locke et Hume en Angleterre, Condillac et Rousseau ou encore d’Holbach et Helvétius en France, etc. Je ne m’y attarde pas.

Bref, pour saisir l’idée générale des Lumières, il faut établir des liens entre : 1. une nouvelle idée de la société et de l’Etat, 2 une nouvelle conception des phénomènes du monde, et 3. en parallèle, une nouvelle représentation de l’homme et de ses facultés. Et ce sont bien là des notions qui entraînent une prise de distance critique vis-à-vis des conceptions théologiques et des autorités religieuses. D’où le triple refus que j’ai à l’instant formulé et que je redis de la façon suivante : 1. refus de l’idée qu’une souveraine Providence serait un fondement de l’ordre politique ; 2., refus de l’idée qu’une volonté divine organiserait un cosmos fini ; 3. refus de l’idée que notre connaissance serait soumise au dogme et à une Révélation de type religieux.

On peut se tenir à ce schéma général, pour ensuite aborder, si on en a le désir, la complexité et la richesse de la culture des Lumières.

D’où, aussi, le fameux texte de Kant (que commente Foucault), qui résume toute la nouveauté de son époque à l’idée de sortie de l’humanité hors de la minorité, c’est-à-dire hors de l’état d’enfance où elle se maintenait elle-même, et du statut de tutelle, de soumission à des autorités indemnes de toute contestation possible. Sur tout cela, voir le livre d’Ernst Cassirer qui, dans son chapitre « Nature et science de la nature », énonce clairement le constat que je viens de reformuler en disant justement que l’incomparable bouleversement de la pensée qui se produit à cette époque ne se réduit pas à l’accumulation de connaissances nouvelles, selon un mouvement de progrès que rien ne semble pouvoir arrêter, mais aussi, et avant tout, à la nouvelle fonction attribuée à la pensée, assurément capable « de s’affirmer en face de l’infini » (p. 70) ; l’homme, poursuit Cassirer, est maintenant censé détenir « un pouvoir de connaître égalant le pouvoir créateur de la nature » (p. 75).

Pourquoi tout cela propage-t-il une onde de choc sur le terrain éducatif ? La réponse est évidente d’après ce qui précède : parce que, dans cette image des « Lumières », il y a non pas seulement la notion d’une nouvelle clarté jetée sur les phénomènes du monde social et naturel, mais il y a aussi l’idée d’une force autonome de l’esprit humain, et c’est ce qui met l’expérience sensible, donc l’observation, etc., au cœur de la démarche de compréhension par opposition à la révélation religieuse, ce qui suppose aussi un processus d’émancipation vis à vis des autorités traditionnelles.

b) De la nouvelle conception de la nature, je viens de donner la première idée : il s’agit d’une représentation de l’univers qui rompt avec celle qui avait prévalu depuis l’antiquité jusqu’au Moyen Age et même jusqu’à la Renaissance, cette idée d’un cosmos fini, fixe, hiérarchisé. Au dessus de la terre, opaque et corruptible, s’élevaient des sphères célestes incorruptibles et lumineuses - comme le rappelle Alexandre Koyré dans Du monde clos à l’univers infini (PUF, 1962, p. 3 – un grand classique). A l’inverse, la conception qui surgit aux XVIe et XVIIe siècles est celle d’un univers infini. On doit cette conception aux observations et aux théorisations de Nicolas de Cues, de Giordano Bruno de Kepler et de Copernic, puis de Galilée. Ce dernier, le plus présent dans la mémoire collective sans doute à cause de sa honteuse condamnation par l’Eglise, intègre d’abord la vision héliocentrique (contre le géocentrisme ancien, on démontre que la terre tourne autour du soleil et non l’inverse, donc que le centre, ce n’est pas la terre, c’est le soleil), puis il finit par rejeter même l’idée d’un centre de l’univers : pas la terre mais pas davantage le soleil. Dès lors, pour expliquer le mouvement des astres, il faut faire intervenir le phénomène de l’attraction, ce qui détruit définitivement l’idée de corps qui seraient mus par une sorte de tendance vitale interne, un désir propre, selon un anthropomorphisme issu d’Aristote. Telle est donc la très grande révolution mentale au terme de laquelle l’homme perd la place centrale qu’il s’imaginait avoir dans le cosmos… L’univers est décentré. Disons, pour reprendre la célèbre formule de Freud, que là réside la première grande blessure infligée au narcissisme humain. On ne s’imagine pas, aujourd’hui, la profondeur et les effets que cette rupture a produit dans l’histoire de nos représentations du monde.

C’est Newton, ai-je annoncé, qui, à la fin du XVIIe siècle, va fondre dans une seule explication la physique des astres et celle des corps terrestres. Les progrès accomplis par Newton en ce sens signent l’achèvement de cette révolution de l’esprit qui refuse tout système métaphysique (d’où la célèbre formule : « Je ne formulerai pas d’hypothèse » - ce dernier terme visant alors la spéculation métaphysique, non la démarche déductive de la science ordinaire, bien sûr). Newton aboutit à une synthèse disais-je, parce qu’il rassemble dans une théorie unique les découvertes de ses prédécesseurs, mais complétées par les siennes. Newton ajoute aux forces qu’étudie la mécanique (la force d’inertie par laquelle la planète à chaque moment, tendrait à continuer sa trajectoire en ligne droite), les forces centripètes (perpendiculaires à la force d’inertie) par lesquelles « les corps s’attirent mutuellement en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance ». Moyennant quoi, notamment, la lune ne continue pas tout droit donc ne tombe pas sur la terre ! Ainsi sont expliqués les mouvements des planètes (Kepler), la pesanteur terrestre (Galilée), puisque la même force agit dans les deux cas ; et cette force, c’est la gravitation, la force gravitationnelle dit-on aujourd’hui. La théorie s’applique en outre à d’autres phénomènes comme les marées, la forme de la terre… Partant de là, on parvient même à attribuer une valeur numérique aux phénomènes observés (voir Robert Blanché, La méthode expérimentale et la philosophie de la physique, A. Colin, 1969, p. 83 et suiv.). Je cite, de 1687, les Philosophiae naturalis principia mathematica (on dit les Principia pour abréger ; Blanché, op. cit., p. 84). Voltaire publie en 1738 des Eléments de la philosophie de Newton. En relation avec la création de l’Académie des sciences, l’Observatoire royal est fondé en 1667, et sa construction, achevée en 1672, attirera de nombreux savants étrangers. La théorie newtonienne aura de telles conséquences sur les époques suivantes qu’on pourra dire que le XVIIIe siècle aura été « le siècle de Newton ». Après Newton, en effet, on se référera à sa théorie dans tous les domaines, y compris le domaine des conduites humaines et sociales, pour tenter de dégager des lois générales sur le modèle de la physique des astres. Rousseau passera ainsi auprès de Kant pour « le Newton du monde moral » !

Je souligne ce qui apparaît clairement, je suppose : avec ces découvertes et la théorie qui les argumente, nous n’avons plus affaire à de pures spéculations. Ces nouvelles conceptions procèdent d’observations effectuées grâce à une instrumentation ad hoc et au premier chef la lunette astronomique (mise au point à partir de 1610), le télescope, le perspicillum (pluriel : les perspicilli). C’est à l’aide de cet appareil nouveau - dont Koyré, p. 92 dit que ce fut le premier instrument scientifique, que Galilée parvient à décrire toutes sortes de phénomènes jusqu’alors inconnus parce qu’invisibles, des nouvelles planètes, des montagnes sur la lune ou des tâches sur le soleil (ce qui suppose que l’astre se corrompt, idée jusque alors parfaitement impensable)...

J’insiste sur les techniques et les pratiques d’observation parce qu’elles sont une ligne de force dans la production de la culture scientifique, et c’est cette ligne de force qui va logiquement s’imposer aux pratiques de diffusion du savoir donc, aussi, aux pratiques d’enseignement. S’annonce ainsi l’ère de la « démonstration » (on a vu à l’école centrale d’Avranches un professeur de sciences en quête des appareils et des machines indispensables à ses démonstrations, c’est-à-dire à ses « cours d’expériences », disait-il (belle formule intéressante et révélatrice !).

Pour avoir des explications à la fois précises et de grande ampleur sur l’histoire de ces disciplines, on peut consulter un ouvrage (irremplaçable) dont la première parution est de 1958, l’ouvrage dirigé par René Taton, l’Histoire générale des sciences (je le cite aux PUF, 1969 2ème éd. ; et en l’occurrence je considère le t. II La science moderne (de 1450 à 1800), p. 352 et suiv. ; puis p. 547 et suiv. sur le XVIIIe siècle). Je consulte également, avec grand plaisir à cause de sa très belle iconographie, un Cahier de Science et vie intitulé Les sciences au château de Versailles, publié en 2010 à l’occasion d’une exposition organisée sur ce thème dans ce lieu prestigieux.

Il faudrait parler aussi de l’approche des phénomènes électriques, qui se développe au XVIIIe siècle. On sait que Louis XV avait demandé une démonstration qui eut lieu au château de Versailles en 1746, dans la galerie des glaces : on fit venir 180 gardes royaux, on leur demanda de se tenir par la main, et on fit passer un courant électrique à travers la rangée, si bien que chaque personne tour à tour fut prise d’une secousse, pour le plus grand étonnement et le plus grand plaisir du roi et des spectateurs. Ceci était organisé par un des célèbres physiciens de l’époque, qui donnait des leçons dans la famille royale, l’abbé Nollet. On découvrait l’électricité et ses pouvoirs (dans l’ouvrage que je viens de citer, il y a, p. 136, la reproduction d’une gravure qui décrit cet événement et le dispositif électrique - la « bouteille de Leyde » – qui l’a rendu possible). En fait, le château de Versailles a été le théâtre (c’est le moins qu’on puisse dire) de nombreuses manifestations et démonstrations scientifiques de ce genre. On pense notamment au premier vol « aérostatique » effectué par les frères Montgolfier, en présence d’une foule énorme, qui se produisit dans la cour du château le 19 septembre 1783 (on est sous Louis XVI cette fois – un roi qui était très curieux des progrès scientifiques de son époque, et qu’il ne faut donc pas réduire à la caricature républicaine du XIXe siècle – le roi occupé à bricoler avec un attirail de serrurier !). De ces engouements populaires, pas seulement en France, c’est sûr, témoignent bien des ouvrages, comme celui de Joseph Priestley, philosophe, chimiste, physicien, l’History and Présent State of Electricity, de 1767.

Mais je m’arrête sur un autre domaine de science, l’autre domaine significatif de l’évolution des mentalités « intellectuelles » (terme bien plus tardif) que je cherche à approcher, d’où l’on peut se faire la même idée du recours à l’observation et du refus de la métaphysique, et où se joue par conséquent le renouveau de la culture savante. Ce deuxième domaine dont je vous propose une idée liminaire, c’est l’histoire naturelle, et en particulier la mise au point des classifications zoologiques et botaniques qu’elle contient (je suis l’ouvrage cité de R. Taton, p. 597 et suiv.).

La première classification moderne, ce qu’on peut considérer comme le moyen adéquat d’une description rigoureuse du monde vivant, est due à Linné (Carl von Linné, un suédois ; son Systema Naturae, Système de la nature, est publié pour la première fois en 1735). On n’est pas encore à l’époque de la théorie de l’évolution (qui a un siècle de plus), d’autant que Linné défend une position contraire, fixiste, mais cette approche ouvre de nouvelles voies de compréhension de la vie et des rapports entre les espèces. La nomenclature de Linné (au point dans l’édition de 1758 du livre que je viens de citer), est binaire. C’est-à-dire qu’elle désigne chaque espèce par deux termes, un pour le genre (un substantif), un pour l’espèce (un qualificatif). Exemple : le genre Felis, du félin, comprend notamment les espèces Felis domesticus (le chat domestique), Felis catus (le chat sauvage), Felis leo (le lion), Felis tigris (le tigre), etc. Sur ce principe, Linné a fournit une classification des plantes – dans un livre de 1753 qui s’intitule Species plantarum, Les espèces de plantes ; – et c’est ce qu’on a vu utilisé à l’école centrale d’Avranches pour la réalisation du jardin botanique. Linné a certes utilisé des descriptions effectuées avant lui, mais, animé du souci d’empirisme si caractéristique de l’époque, il a lui-même observé des milliers de spécimen.

Remarque

N’oublions pas par ailleurs que, dès le XVIIe siècle, et plus encore au XVIIIe, les grands voyages maritimes admettent des savants qui poursuivent des missions d’exploration scientifique. La France, en retard sur l’Angleterre et la Hollande, et alors que l’Espagne et le Portugal son déclinantes, ne se tourne véritablement vers les océans qu’au XVIIe siècle, lorsque Richelieu, rompant avec la « tradition continentale », prescrit l’implantation de comptoirs coloniaux en Orient et Extrême-Orient ; après quoi le non moins fameux ministre de Louis XIV, Colbert, développera à son tour la marine française (c’est lui aussi qui fonde l’Académie royale des sciences en 1666). Avec l’anglais James Cook, Bougainville (Louis-Antoine de) est un des plus connus de ces navigateurs audacieux (il a effectué en 1766-1769 le premier voyage français autour du monde), et il n’est pas inintéressant de savoir qu’il avait une grande passion pour les plantes (il y avait d’ailleurs un botaniste embarqué avec lui), qu’il cultivait (ou faisait cultiver) dans son propre jardin. De même La Perouse, que Louis XVI envoya sur les traces de James Cook dans l’Océan pacifique (et qui sombra en 1788 –il paraît qu’on récemment retrouvé ses deux vaisseaux engloutis, la Boussole et l’Astrolabe), était par ailleurs missionné par l’Académie des sciences. J’ai parlé de Linné. Eh bien, dans le même ordre d’idées en 1732, celui-ci accomplit, mais à cheval cette fois, un périple de plus de 6000 km pour explorer la Laponie à la requête de l’Académie des sciences d’Uppsala. La Laponie était alors totalement inconnue. Linné consignait chaque jour dans un journal ses observations sous forme de croquis de fleurs, d’oiseaux et d’insectes, et même d’habitants qu’il rencontrait… Au XIXe siècle, Darwin ne procèdera pas différemment (son voyage à bord du Beagle ne dura pas moins de 5 ans, de 1831 à 1836).

En France, un continuateur de Linné, Buffon (Georges Louis Leclerc de Buffon), mais qui n’a pas suivi tous les principes de la classification inventée par son prédécesseur, a été Intendant du jardin du roi en 1739 (ce jardin est alors consacré aux plantes médicinales), puis il a publié à partir de 1749 une gigantesque Histoire naturelle qui devait compter au total 36 volumes (jusqu’en 1788). De Buffon, nous avons aussi une Histoire des oiseaux, une Histoire naturelle de l’Homme, etc. A nouveau, il faut remarquer le privilège exclusif accordé à la restitution empirique, donc le souci permanent de s’en tenir aux faits. Toujours cette méthode grosse de conséquences, et qui est conforme à l’idée d’une nature immanente, pensable sans aucune intervention divine. Cassirer (La philosophie des Lumières, op. cit., p. 79), souligne lui aussi que Buffon ne s’arrête qu’aux faits d’observation, et se dispense de toute explication qui serait livrée par un récit théologique de la Création. Il est vrai que, chez Buffon, l’étude du monde animal, organisée dans un vaste tableau, est poussée à un très haut degré de précision. A ce titre, Buffon est bien un continuateur de Linné. Pour chaque animal, il prend en compte des données comme la vitesse de croissance, l’âge de la maturité sexuelle (capacité de reproduction), l’âge de la cessation de la capacité de reproduction, la durée de la gestation pour la femelle, le nombre de naissances par portée, mœurs, instincts, etc. Dans sa propre demeure, Buffon avait d’ailleurs fait aménager une volière, ainsi que des fosses avec des ours et des lions ! Il aurait été difficile de pousser plus loin le souci de l’observation in vivo. Buffon a aussi tenté de croiser chiens et loups, lièvres et lapins, etc., ces hybridations possibles ou pas étant évidemment très importantes pour comprendre où commence et où finit une espèce. Buffon cherchait donc à établir un plan global de la nature, et c’est pourquoi il fut l’un des premiers à soupçonner l’existence d’espèces disparues. Comme écrivain, il eut un immense succès en son temps ; élu à l’Académie française en 1753.

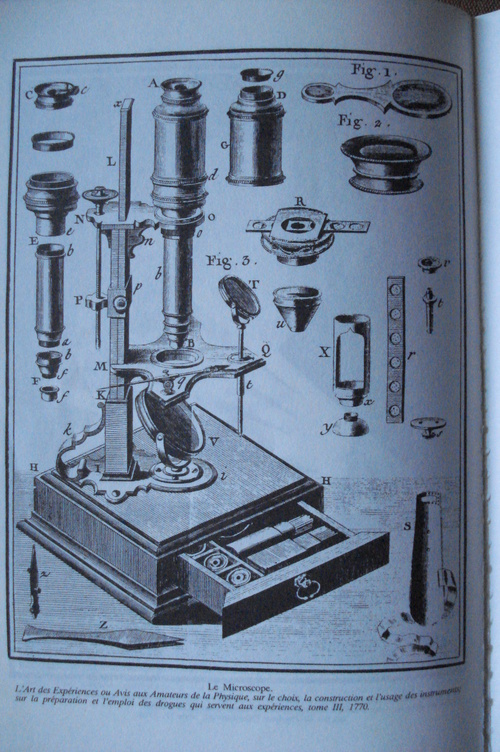

Parmi les autres savants importants de cette époque foisonnante, il faut citer un disciple et collaborateur de Buffon, Daubenton (Louis Jean-Marie), qui dirigea le Muséum d’histoire naturelle (celui qui existe toujours dans le Vème arrondissement de Paris, avec son fameux et très visité Jardin des plantes, qui résultait de la reconversion, sous la Révolution, du jardin royal). Daubenton sera élu au Collège de France, à une chaire d’histoire naturelle, en 1778. En passant, je cite aussi la découverte, par Charles Bonnet, de la parthénogenèse des pucerons (faire des petits tout seul) ; et la découverte, en 1674, par Antoine van Leeuwenhoek des protozoaires et des spermatozoïdes, grâce à une technique mise au point pour des verres grossissants, des lentilles de microscope plus puissantes que ce qu’on connaissait (le microscope existe depuis le XIVe siècle, car on connaissait bien sûr les loupes). C’est une fois encore pour marquer le rôle de la technique.

Buffon a très bien (nous dit-on dans le chapitre du livre de R. Taton) situé l’homme dans la hiérarchie des espèces (il pensait qu’il ne manquait à l’orang-outan… que l’âme !). Dans cette perspective, mettant en doute la thèse admise de la fixité des espèces, il a initié la théorie dite « transformiste » (qu’on doit surtout à Lamarck, dont la Philosophie zoologique est de 1809 ; et il est à noter que, contre Lamarck, se dressa Cuvier, qui était… un des successeurs de Buffon au Jardin des plantes). Donc Buffon a accompli un pas conduisant à l’idée d’évolution. Dans un texte fameux sur la dégénération des animaux il a envisagé l’action du climat, de la nourriture, facteurs du milieu dont le premier agit sur la forme extérieure, le second sur la forme intérieure… Il y a évidemment à cette époque bien d’autres problèmes posés en zoologie, que je n’aborde pas. On en aura une idée précise dans le livre de François Jacob, La logique du vivant. Une histoire de l’hérédité, Gallimard, 1970, qui nous fait comprendre l’ensemble des transformations conceptuelles et expérimentales qui font passer de l’histoire naturelle à la biologie et à la génétique, en modifiant l’empirisme initial des savants de l’âge classique et du XVIIIe siècle (un très grand livre, un modèle pour l’histoire des sciences, qu’il faudrait étudier page par page – chose d’autant plus remarquable que F. Jacob, qui fit partie de l’équipe ayant obtenu en 1965 le prix Nobel pour la compréhension du code génétique, n’était ni historien ni philosophe. Je sais que, au risque de lasser, j’assortis souvent les ouvrages que je cite de qualificatifs laudatifs, mais c’est parce que je ne cite ici que des ouvrages indiscutables, et celui-là l’est avant tout autre).

On n’aurait cependant pas une idée correcte du développement scientifique au siècle des Lumière si on ignorait le rôle joué en ce domaine par l’instance militaire, qui a beaucoup investi dans la construction de laboratoires, l’aménagement de bibliothèques, la création d’écoles, comme l’Ecole royale du génie, crée en 1748 à Mézières (dans les Ardennes), qui deviendra un foyer savant de haut niveau, auquel seront associés des personnalités comme Nollet, Monge, Carnot et d’autres. Comme le rappelle Vincenzo Ferrone (« L’homme de science », op. cit., p. 219), le lien entre la science et la guerre est alors noué dans la plupart des pays européens, à Naples, en Prusse, en Russie… ; et c’est ainsi qu’à Turin, l’Académie royale des sciences, la Reale academia delle sienze, créée en 1783, procédait des écoles royales d’artillerie nées un demi siècle plus tôt, et des laboratoires de chimie de l’Arsenal. En France, ceci explique toutes sortes d’innovations dans les domaines de la balistique, de la chimie des poudres, de la métallurgie et de la « technologie du canon » (je trouve cette expression dans l’article de V. Ferrone, idem, p. 219).

On peut dire en outre que l’implication militaire dans le progrès des sciences a été en quelque sorte avalisé par des mesures et une organisation administrative adéquates. On le voit notamment lorsque Lavoisier gère la Régie des poudres (de 1775 à 1792 ; cette régie venait d’être créée par Turgot) et introduit des procédés chimiques dans les manières de faire traditionnelles des salpêtriers (une étude sur ce sujet : Patrice Bret, « Lavoisier à la régie des poudres : Le savant, le financier, l’administrateur et le pédagogue », in HAL, 1994) et le laboratoire de l’Arsenal ; ou lorsque Turgot crée un concours sur cette question de la fabrication des poudres, portant ainsi à son sommet (dit V. Ferrone, idem, p. 220) la liaison de la science et de l’administration. Ces efficaces combinaisons ont d’ailleurs produit toutes sortes de résultats intéressants, y compris économiques, sur l’industrie minière, l’industrie du papier, des produits textiles, et même l’agronomie. V. Ferrone va jusqu’à dire que dans ce contexte, les hommes de sciences sont devenus des sortes de technocrates et de fonctionnaires.

*****

Les remarques qu’on vient de lire (minimales sur le plan scientifique, j’en conviens) n’avaient pas d’autre but que de renseigner sur l’impact, dans la culture intellectuelle en général et dans la culture pédagogique en particulier, d’un nouveau souci de méthode, un souci empirique, c’est-à-dire d’un paradigme de l’observation. Pour finir, je reviens sur le fondement technique des pratiques d’observation. De ce point de vue, en effet, le XVIIIe siècle a été une époque où l’invention et la fabrication d’instruments a atteint un niveau d’efficacité remarquable et est devenu une préoccupation centrale aussi bien des savants que des professeurs (qui sont aussi souvent des « démonstrateurs », on l’a vu, et je vais en reparler un peu). La science n’est donc pas seulement théorique, c’est aussi une discipline ou un ensemble de disciplines pratiques, que les professeurs, en outre, rendent populaire, c’est-à-dire largement diffusée ou plutôt divulguée - ce qui tranche avec l’ancienne protection des savoirs artisanaux par le secret (une question à reprendre).

L’intérêt pour les instruments est sensible dans l’Emile de Rousseau, au Livre III, lorsqu’il est question de l’accès du jeune élève à la connaissance de la nature. On pourrait d’ailleurs relire ce traité pour mieux cerner non pas d’abord ce qui serait un système rousseauiste, mais ce qui a pu être un débat de Rousseau avec quelques personnalités du monde savant, ce dont on a l’indice lorsqu’il est question en général de physique, de chimie, d’astronomie, etc., et en particulier d’observation des phénomènes naturels et de fabrication (ou non) des instruments appropriés. Il ne fait pas de doute que Rousseau, à cet endroit de sa réflexion, dialogue avec les savants de son époque, lorsque ces derniers proposent et effectuent leurs démonstrations, comme l’abbé Nollet, physicien quasi officiel parce qu’il exerçait ses talents à la cour de Louis XV auprès des enfants de la Maison royale (dont le futur Louis XVI). Rousseau a l’originalité d’affirmer la possibilité d’une observation directe de la nature. Si j’évoque ce problème, c’est aussi parce que cela permet d’envisager la place de l’Emile dans l’histoire pédagogique non pas seulement comme le surgissement d’une « doctrine » particulière, mais comme un des effets du renouvellement des processus de la production, de la diffusion et de la transmission des savoirs scientifiques (je signale à ce sujet une étude déjà citée et dont je traiterai mieux plus tard, l’étude de François Caron, La dynamique de l’innovation. Changement technique et changement social (XVI-XXe siècle), Paris, Gallimard, 2010). Il y a là, je n’en doute pas, une manière de saisir la fameuse et étrange assertion de Rousseau dans l’Emile : « Je hais les livres ; ils n’apprennent qu’à parler de ce qu’on ne sait pas » (Livre III), qui annonce cet événement culturel considérable, la profonde disjonction du lire et du savoir (à ce titre, c’est aussi un conflit avec tout l’héritage des collèges et des jésuites). L’acte de connaissance n’est plus dépendant d’une lecture a priori ; et voilà ce qui donne sens à ce que j’ai désigné comme un paradigme de l’observation – sur le terrain pédagogique du moins…

L’abbé Nollet fut le premier titulaire de la chaire de physique du collège de Navarre – où Louis XV avait fait construire un amphithéâtre de 500 places, ce qu n’est pas anodin. Concernant Nollet et la passion caractéristique pour les instruments (encore une fois : les instruments, et non les livres ; ceci doit être absolument clair), je renvoie à un ouvrage détaillé, intitulé L’art d’enseigner la physique. Les appareils de démonstration de Jean-Antoine Nollet, 1700-1770, par Lewis Pyenson et Jean-François Gauvin (publié au Septentrion, en 2005). On y trouve de nombreuses gravures illustratives et très parlantes - ainsi que le très impressionnant inventaire d’un cabinet de physique à Dijon - en mécanique, hydrostatique, calorique (là est cité un « arrosoir philosophique » et je me demande bien ce que ça peut être !), optique, électricité, chimie, etc. Sur Nollet (dont on peut trouver sur le Web le catalogue des instruments et des appareils, avec des photos), voir aussi l’ouvrage de Jean Torlais, Un physicien au siècle des Lumières : l’abbé Nollet, 1700-1770, Jonas éditions, 1955. Si tout cela vous paraît trop éloigné de vos curiosités habituelles, dites-vous quand même que des appareils aussi courants aujourd’hui que certains thermomètres ou baromètres viennent de ce milieu et de cette époque…

Extraite du livre de Jean Torlais, la reproduction d’une gravure représentant l’abbé Nollet donnant une leçon de physique.Nous sommes décidément bien loin d'une classe de collège...

Et, de la même époque, une représentation détaillée du microscope.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires