-

Par fjf le 28 Avril 2021 à 08:44

Séance 5

LE NAZISME ET LES NAZIS COMME « GROUPEMENT AGONISTIQUE »

J’ai préalablement défini le nazisme comme une pratique criminelle. Je me propose donc de décrire le nazisme et l’histoire du nazisme sous l’angle, non pas unique mais principal, de son projet d’assassiner un peuple entier et, en outre, je le rappelle, de tenter de faire disparaître toutes les traces de l’existence antérieure de ce peuple. Non seulement exterminer les personnes, mais parvenir à les exclure de l’histoire passée, les rayer de la mémoire collective afin que tout se passe comme si elles n’avaient jamais existé. C’est pourquoi le crime nazi est le plus monstrueux jamais imaginé et jamais commis. Cela étant, ce qui est difficile à saisir, comme je l’ai expliqué lors de la précédente séance, c’est la manière et les raisons pour lesquelles la pratique criminelle nazie a évolué entre 1930-33 et 1945 dans le sens d’une « radicalisation » au terme de laquelle a été mis en œuvre cette inflexible volonté de tuer (les Juifs avant tout mais pas seulement eux, ne l’oublions pas), ce qu’on peut considérer comme l’aboutissement de ce qui avait toujours été un désir de mort.

I LE GROUPEMENT AGONISTIQUE NAZI

Ceci me conduit aujourd’hui à fixer le fil conducteur de ma présentation : je pense qu’il est plausible, pour suivre l’activité des nazis avant et après leur accès au pouvoir d’État, d’observer le groupe et les institutions constitués par et autour du parti, le NSDAP comme un groupe de combat qui s’est donné le but de mener une véritable guerre contre plusieurs fractions de la population allemande. Or ces « fractions » dessinent un ensemble dont les contours ne sont pas fixés a priori, si bien que, en réalité, toute la population est ou peut être inquiétée, et qu’elle est de fait menacée. C’est ce qu’on appelle communément un régime de terreur. Je préfère parler d’une « guerre interne » ; et je choisis cette dernière expression de préférence à « guerre civile », ou même « terreur » qui sont toutefois assez proches de ce que je suggère maintenant. En réalité, la guerre interne dont je parle, qui peut utiliser des armes (armes à feu ou armes blanches), n’ a pas pour premier objectif de tuer tout le monde ; son objectif est de tuer certaines personnes (y compris de les tuer socialement, en les enfermant et les soumettant à des mauvais traitements répétés), tandis que les autres, tous les autres, subiront une domination absolue, au sens où leurs actes et même leurs pensées, donc leur expression, ne sont admis que s’ils sont conformes à la doctrine officielle, donc ne peuvent jamais s’opposer - faute de quoi ces personnes tombent dans la catégorie des ennemis purs et simples, qui seront un jour ou l’autre éliminés..

Remarque

Je précise que ce groupe nazi, animé par une volonté essentiellement agressive et mortifère dans sa double visée (des parias et des bons citoyens), c’est ce que j’appelle un « groupement agonistique » c’est-à-dire un rassemblement de personnes spécialement constitué et organisé en vue d’abattre des ennemis, surtout si l’on estime dans ses rangs qu’il s’agit d’ennemis mortels. C‘est pourquoi je parle davantage de « guerre interne » que de terreur. Le mot « terreur » suggère que le groupement se défend contre une menace. Ceci est en partie vrai, mais en partie seulement, car l’essentiel c’est le fait que ce groupe se met en position non pas de défense mais d’attaque contre des personnes ou des collectifs dont il est persuadé (sur un mode délirant, paranoïaque) qu’ils sont des ennemis mortels, comme je le disais, et donc qu’il doit, pour assurer sa propre survie, engager contre eux une lutte à mort.

De même que je n’utilise pas beaucoup le terme de « terreur », je me dispense de recourir à la théorie de l’État ou du régime « totalitaire », qui laisse entendre que la répression est seulement destinée aux éléments déviants ou réfractaires, alors qu’elle est, dans la réalité pratique, je le répète, une guerre dont toute la population peut faire les frais.

Je vais donc décrire d’abord les pratiques violentes du nazisme, c’est-à-dire les fins et les moyens de cette guerre contre la population allemande. Ce que je cherche à saisir, en effet, c’est l’engagement essentiel et existentiel dans la violence que réclament et qu’effectuent les nazis comme groupe politico-milicien (un « groupement agonistique » ai-je dit) qui n’occupe le pouvoir d’État qu’en vue de mener, par le truchement de sa police et de ses milices ou d’autres instances de répression, un combat armé contre les fractions désarmées que sont les Juifs, les socio-démocrates, les communistes, les homosexuels, les handicapés, et toute personne, éventuellement dénoncée, qui dévie un tant soit peu de l’image de l’Allemand idéal, ou bien de de la doctrine national-socialiste officielle. Franz Neumann rappelle du reste que les Juifs ne furent pas les seuls à être envoyés dans les camps de concentration, car avec eux, notamment après le déclenchement de la guerre, il y a eu « des pacifistes, des conservateurs, des socialistes, des catholiques, des protestants, des libres penseurs et des habitants des pays occupés » (Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme, 1933-1944, Paris, Payot, 1987 [1944], p. 513).

On verra peut-être un paradoxe dans cette idée que les nazis font la guerre, par des moyens policiers et paramilitaires divers, à une population allemande qu’ils ne cessent par ailleurs de porter au pinacle. Car ils célèbrent la « communauté raciale » allemande (laVolksgemeinschaft ), en clamant qu’ils veulent la préserver de toute influence néfaste – et d’ailleurs Hitler souhaitait étendre cette population jusqu’à 200 millions de personnes (au lieu des de 65 millions que comportait l’Allemagne dans ses frontières traditionnelles) afin d’asseoir pour « mille ans » la domination mondiale dont il pensait qu’elle lui revenait de droit et de fait. Mais ce paradoxe n’en est pas un, justement parce que cette valorisation de l’Allemagne repose sur l’illusion (paranoïaque) d’une âme germanique (déposée dans la Volksgemeinschaft) dont Hitler et les nazis pensent qu’elle doit être cultivée et affermie grâce à des dispositifs de contrôle et de répression. Voilà ce qui, par définition, oblige tout citoyen allemand à adopter une stricte discipline pour réfléchir ses actes, ses propos, voire ses pensées.

Je précise ce point. Le fait est que le groupe nazi, tel que je le qualifie (« groupement agonistique » ), une fois parvenu au sommet de l’État - qu’il va détruire, d’une part déclenche des guerres de conquête à l’extérieur de ses frontières, et d’autre part fait à l’intérieur une guerre systématique à l’encontre de sa propre population. C’est bien pour mener cette guerre interne que les nazis ont instauré en 1933 une police politique, la Gestapo (« police secrète d’État », Geheimme Staatspolizei), ou bien qu’en 1936 Hitler a remis toutes les polices de l’Allemagne entre les mains de sa milice personnelle, la SS et son chef le Reichsführer-SS Heinrich Himmler secondé par le redoutable et venimeux Reinhard Heydrich. Même sorte de démarche avec la création en septembre 1939 de l’Office central de la sûreté du Reich, le Reichssicherheitshauptamt, RSHA, autrement nommé par ses opposants le « ministère de la terreur », qui réunissait sous domination SS toutes les polices et les services de renseignement issus du Parti, afin de lutter plus efficacement contre les « ennemis de l’État et du peuple ». Plus concrètement encore, il faudrait ranger dans la même rubrique l’ensemble des mesures permettant à partir de 1938 que le droit criminel dispose de nombreuses possibilités de condamnation à mort. Voir sur ce point (et sur bien d’autres) le très important livre de Martin Broszat, que j’ai plusieurs fois cité, L’État hitlérien. L’origine et l’évolution des structures du Troisième Reich, Paris, Fayard/Pluriel, 2012 [1970], p. 488 et suiv. C’est aussi dans cet cet esprit que sont sans cesse mobilisés les adultes, les hommes, les femmes, les jeunes gens, les garçons et les filles, tous étant obligés de participer à diverses associations, présentes dans tous les domaines de la vie sociale, le travail, les loisirs, l’éducation, les relations publiques et privées, etc.

On peut dire qu’Hannah. Arendt (et d’autres après elle), a une juste intuition d’un tel engagement des nazis dans une guerre sans fin contre l’Allemagne et les Allemands, lorsqu’elle parle du « mouvement »incessant que les régimes totalitaires impriment à la population et à la société toute entière (ce qu’on peut éventuellement rapprocher de l’idée trotskiste de « révolution permanente »), dans le but de dresser cette population à combattre toutes les personnes et les groupes inassimilables par la dite communauté allemande (voir H. Arendt, Le système totalitaire, op. cit., chapitre II : « Le mouvement totalitaire ». Voir aussi Emilio Gentile, Les religions de la politique. Entre démocraties et totalitarismes, Paris, Seuil, 2005).

Rien ne montre mieux l’entreprise guerrière dirigée contre l’Allemagne que la volonté exprimée par de Hitler à ses généraux juste avant de s’avouer militairement vaincu à l’Est par l’Armée rouge et à l’Ouest par les alliés, de punir le peuple allemand qui, selon lui, n’a pas été à la hauteur du grand dessein du « Reich de mille ans ».

De plus, sans la prise en compte de ce phénomène de guerre interne, de cet appétit de violence destructrice, on ne comprendrait pas l’élément irrationnel de la politique « totalitaire », qui poursuit à toute force ses buts d’anéantissement (en premier, l’’extermination des Juifs ), alors que cette pratique impose des dépenses de forces mentales et matérielles qui obèrent la guerre par ailleurs menée contre des armées étrangère (Un fait commenté par R. Aron, in Démocratie et totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965, p. 297-298).

En conséquence d’un principe d’explication qui attire l’attention sur la guerre que les nazis dans l’État (ou du moins les organes du NSDAP qui y sont substitués (pour saisir la dissolution de l’appareil d’État au profit d’organismes parallèles, voir - Hans Mommsen, Le national-socialisme et la société allemande. Dix essais d’histoire politique et sociale..., op. cit., p. 76 et suiv.) poursuivent contre le peuple Allemand dans sa diversité, on concevra, qu’il n’est plus possible de retenir comme critère d’analyse l’insistance sur l’unité du peuple – que les nazis espéraient ranger en bon ordre derrière le drapeau à croix gammée. Car en fait, au-delà du projet d’une fusion identitaire raciale des individus dans leur ensemble national, la totalité indivise qui se nomme « communauté populaire » (Volksgemeinschaft), au-delà de ce fantasme d’une masse heureusement unanime dans son enthousiasme collectif, la pratique nazie réelle est au contraire celle de la division, de la soustraction, de l’amputation, bref de la destruction du commun des villes, des rues et des quartiers, des villages ou des assemblées de toutes sortes, politiques, syndicales, etc., une « diminution » a dit Himmler (cité par Alain Besançon, Le malheur du siècle. Communisme, nazisme, Shoah, Paris, Perrin, , 2005 [1ére édition, 1998], p. 46). Fions-nous à l’excellente formule de cet auteur qui parle aussi d’une : « vocation à exterminer tranche après tranche toute l’humanité » (A. Besançon, idem, p. 8). Si on observe la réalité des pratiques violentes, dont la création des camps de concentration dès 1933 n’est pas la plus anodine, alors, on est bien contraint de considérer comme une cause seconde, voire seulement comme une justification après coup, une « rationalisation » au sens freudien, la recherche d’une totalité fermée et sereine nommée Allemagne. Ne basons pas nos explications sur l’image, tant appréciée par les nazis, d’un peuple allemand qui ne serait fait que personnes semblables dans leur fidélité à une Église sacro-sainte et à son prophète nommé Adolf Hitler. L’apparence religieuse de ce genre de régime « totalitaire » ne doit donc pas nous inciter à en accréditer l’illusion. Nous devrions prendre avec précaution une expression comme « religion politique » qu’on a parfois été tenté d’utiliser pour qualifier la pratique et la politique nazies. Je pense à l’usage (discutable selon moi) de cette expression par Raymond Aron (Démocratie et totalitarisme, Paris Gallimard, 1965). Sur cette notion, je renvoie à la belle étude d’Yves Bizeul, « Le statut de la sainteté dans les ‘religions politiques’ », in Conserveries mémorielles, : http : // journals.openedition.org/cm/1643. Marcel Gauchet a spécialement exploré le point de vue de l’unité comme point de vue religieux (ce que je ne crois pas indispensable, donc). Voir notamment L’avènement de la démocratie..., op. cit., p. 521 et suiv... Voir aussi les analyses de Claude Lefort, et les commentaires publiés sur cet auteur par la revue Esprit, dans son n° 451, janvier-février 2019.

H. Arendt, dans Le système totalitaire (op. cit., p. 87), perçoit bien que le principe de la Volksgemeinschaft voue « à leur perte tous les peuples, y compris les Allemands ».

II TOTALITARISME et VIOLENCE

Pour conclure sur ce qui précède, je résume en quelques mots le point de vue que je me propose d’adopter pour décrire le nazisme non pas tant comme système de gouvernement (« totalitaire »), mais comme une pratique à orientation fondamentalement agonistique et criminelle. Je dirai que les nazis ont fait effort pour construire une sorte d’ersatz d’État qui, au contraire de l’État normalement défensif par rapport à une menace extérieure et normalement protecteur de sa population (comme les paysans du Moyen Age se réfugiaient dans le château fort de leur seigneur - qui cependant les saignait à blanc), s’organise de façon à mener une guerre sans fin à la propre population de son ressort, quels que soient les avantages par ailleurs concédés à cette population par rapport à d’autres, promises à l’esclavage ou à l’anéantissement pur et simple.

Remarque : pour préciser les objections que j’adresse à l’approche communément admise du nazisme.

Je constate d’entrée de jeu une difficulté de cette approche qui est celle de la philosophie politique dans sa tentative pour rendre compte du phénomène nazi, dès lors que, pensé comme phénomène « totalitaire », il est avant tout compris dans un processus de destruction de la démocratie libérale autrement dit de destruction, d’une part de la représentation politique en général (donc le suffrage et le pluralisme), et d’autre part de ce qui est la finalité de cette représentation, à savoir le fait de suspendre l’élaboration et la décision des lois à un échange d’arguments, à la confrontation des opinions, des doctrines, au fait qui consiste à parlementer en vue de dégager une majorité, comme on le fait dans différentes instances comme... des parlements, précisément. Voilà donc ce que le nazisme a détruit afin d’établir une emprise mentale et physique sur les masses. Ceci est tout à fait exact, je n’en disconviens pas. D’autant moins que c’est très évident. Mais si on s’arrête à cela, et si on n’a que cela pour critère d’analyse, alors on se contente de situer le nazisme dans un cadre politique, et c’est là ce qui me semble insuffisant parce que, selon moi, ce qui caractérise le nazisme est hors de la politique. Le nazisme, ce n’est pas seulement et, dirai-je même, ce n’est pas d’abord une politique en ce sens. C’est bien plutôt, j’y ai assez insisté, une production spécifique de violence, avec des moyens eux-mêmes spécifiques, inédits, donc une violence mise en circuit et qui s’écoule à la place du « jeu » politique » moderne, le jeu représentatif et parlementaire dont je viens de parler, et aussi, en arrière-pan, le jeu des juridictions, des organismes de conseil, des administrations, avec des centres de pouvoir autonomes, etc.

Il faut comprendre que ce jeu complexe, tel qu’il s’exerce dans l’État démocratique, est destiné à mettre fin, disons au moins à endiguer et limiter... la violence, les meurtres, la destruction physique d’adversaires considérés comme des ennemis : c’est donc pourquoi ce jeu normal a été systématiquement empêché et supprimé par les nazis. De ce point de vue, le nazisme renoue avec de très vielles pratiques de violence, et on peut y voir une formidable régression, un retour à une sorte de tribalisme anté-historique...

De ce fait, ce n’est pas non plus une religion de substitution, même s’il a tenté de se faire passer pour une nouvelle Église, porteuse dune culture sacrée (la culture raciste dont j’ai déjà traité l’an passé séance 8).

Je propose donc de décrire le nazisme :

a) comme une activité de lutte, de guerre contre la population allemande (avec un courant de répression fondamental et permanent, sous forme d’arrestations, détention, assassinats, etc.), donc une activité qui fragmente infiniment la société réelle dans l’espoir de n’avoir un jour plus affaire à rien d’autre qu’à une sorte de groupe ethnique représentant l’âme éternelle de la race (la race des « seigneurs » en l’occurrence), que refléterait l’unité du peuple . Ceci pourrait se déduire de l’étude fort intéressante de Wolfgang Sofsky, même si cette étude se donne pour objet la « terreur », notion, je l’ai dit plus haut, que je trouve limitative (L’organisation de la terreur. Le camp de concentration, Paris, calmann-lévy, 1995 [1993]. J’apprécie cependant beaucoup certains passages (et le livre entier, bien sûr) , exemple la p. 37 qui définit le camp comme un « laboratoire de la violence » qui « supprime les frontières de la cruauté ».

b) cette activité s’appuyait sur la création et l’accroissement (vertigineux en réalité) des succursales militarisées qui, au total, composèrent une impressionnante soldatesque (que je décrirai donc en premier). Je pense aux SA (décapités, il est vrai, lors de la « nuit des longs couteaux » fin juin et début juillet 1934, pour des raisons que je dirai), puis aux SS, avec Himmler à leur tête, bientôt distribués en différentes branches, dont la branche strictement militaire de la Waffen SS… Ces organismes de terreur finirent par comporter des effectifs qui se chiffraient en millions d’hommes ! En plus de cela, les nazis parvinrent à ériger et à maîtriser plusieurs autres institutions de répression et de guerre, parfois créés à l’intérieur des organes policiers existants. J’en parlerai précisément plus loin également…

c) en même temps, cette activité cherchait à agréger le plus possible d’individus au groupement agonistique, le groupe militaro-sectaire du Parti et des ses organes hors et dans l’État (quand les nazis occupent le pouvoir).

d) de façon très logique puisqu’il est question de guerre (si l’on accepte mon hypothèse), la population allemande non enrôlée au (aux) groupement(s) agonistique(s) de base était systématiquement mobilisée. J’ai bien dit toute la population allemande : les travailleurs, les jeunes adultes, les enfants et les adolescents, le femmes et les jeunes filles, toutes les catégories étaient invitées à rejoindre des organismes spéciaux, dont le plus connu, qui devint même obligatoire en 1936 pour tous les enfants au dessus de 10 ans (garçons et filles dans des sections différentes), se nommait la Jeunesse hitlériennes (Hitlerjugend).

Je tiens cette forme douce de mobilisation pour un élément essentiel du projet des nazis, qui était bien le projet de mener une guerre interne tous azimuts… Parmi les autres faits allant dans le même sens, j’ai évoqué les appareils policiers nazis (comme la Gestapo), ainsi que la formation et l’utilisation de la gigantesque soldatesque paramilitaire des S.A. puis des S.S. (que je décrirai plus loin).

Sur un plan plus général, il faut en outre mesurer l’extraordinaire présence des soldats et la prégnance de l’instance militaire ou para-militaire dans la pratique politique des nazis (une présence très sensible pour les Allemands entre les deux guerres). Certes, ne confondons pas la soldatesque dont je parle avec l’armée régulière que furent la Reichswehr puis la Wehrmacht (créée le 16 mars 1935). Mais il n’en demeure pas moins que l’élément militant-militaire, les milices du parti nazi (S.A. puis SS), comme celles des autres partis d’ailleurs, sont des piliers de la société allemande de l’entre deux guerres, comme on le constate en regardant les images de cette époque, les archives photographiques ou cinématographiques. Associée au - et dépendante du - parti nazi, créée par lui, sollicitée par lui, cette soldatesque est en effet une figure spectaculaire omniprésente dans des réunions, des défilés et des parades diurnes ou nocturnes (qu’on multiplie comme des démonstrations de force dans un but d’emprise et de propagande à la fois).

Le défilé est une activité centrale de la S.A. - qui est aussi spécialisée dans les bagarres avec les partis adverses, dans les rues et les salles de réunion. Les milices sont donc très visibles dans de telles images de propagande, la plupart du temps sous la forme d’une multitude ordonnée qui défile en rangs serrés, au pas cadencé, toujours en uniforme, casquée, poignard à la ceinture, avec des participants qui brandissent fanions, drapeaux, oriflammes, derrière des fanfares éclatates…, tandis que sur des estrades ornées elles aussi des même fanions et drapeaux, trônent des chefs radieux, tirés à quatre épingles dans ces mêmes uniformes sur lesquels sont arborés des insignes bien visibles, et qui contemplent leurs féaux dévoués en les saluant bras tendu... Ceci pourrait même nous faire oublier qu’il y avait en de ça, en Allemagne, une société « normale », avec de nombreux groupes constitués dans les contextes du travail ou des loisirs (entre autres), bref, une vie habituelle dans ces cadres sociétaux au sein desquels, par conséquent, pouvaient encore se faire entendre des voix dissonantes, des réactions de doute, d’hostilité, etc. (comme on le voit dans le journal de Viktor Klemperer, lui qui s’étonne du crédit dont jouit ce chef du parti nazi, Adolf Hitler, lorsque, devant ces foules compactes rassemblées dans d’immenses esplanades, il s’agite en hurlant comme un « ouvrier ivre »).

Certes, les images dont le parle, très nombreuses, très prégnantes, révèlent surtout la stratégie d’influence conçue par Goebbels, le ministre de la propagande (« Ministre de l’éducation du peuple et de la propagande du Reich »), et l’effort des dirigeants nazis pour séduire le public en lui offrant une image de leur puissance et de leur capacité à créer un ordre social nouveau, solide, protecteur, assez fort pour défier le monde entier. Hitler a d’ailleurs clairement énoncé l’intérêt, fondamental pour lui, de ces démonstrations au terme desquelles il haranguait la foule. Il pensait en effet que « tous les grands événements qui retournent le monde entier, ont été provoqués par la parole et non par des écrits » (Mein Kampf, op. cit., p. 467). Disons par conséquent que si la soldatesque est montrée, et montrée de façon récurrente, c’est pour instiller l’idée d’une sorte de triomphe militaire à venir et... prochain.

Là se fait jour l’Allemagne que les nazis appellent de leurs vœux et dont ils s’efforcent de faire accepter le projet… à savoir une Allemagne et des Allemands qui combattent, qui réunissent leur force, et qui donnent libre cours à leur agressivité contre ceux qu’on a désignés comme des ennemis irréductibles : les Juifs et de larges fractions de la population, je l’ai dit : les sociaux-démocrates et les personnes organisées par leur parti, le SPD, ses syndicats, et au-delà tous les soutiens de la République de Weimar. La marche résolue et triomphale de la soldatesque fait donc tenir ensemble et fusionne le plan de l’amour du « nous, Allemands » et celui de la haine du « eux », les ennemis, à combattre coûte que croûte .

On peut considérer comme une autre confirmation typique de la volonté guerrière essentielle des nazis l’entrée au Reichstag de leurs députés après les élections du 14 septembre 1930 , où ils ont obtenu 18,25 % des suffrages (6 379 672 voix), et 107 sièges (au lieu de 12 auparavant, tandis que le parti social démocrate reste en tête avec 24,53% et 143 sièges). Car cette entrée tonitruante fut effectuée, afin de frapper l’opinion, par des députés qui avaient pris le soin de revêtir l’uniforme à chemise brune des S.A., ce qui pouvait faire de leur entrée massive au Reichstag un événement annonciateur de leur volonté.

Cet événement eut en outre des répliques dans l’Allemagne profonde. À Northeim, une petite ville de Basse-Saxe (étudiée par William Sheridan Allen dans Une petite ville nazie (1930-1935), Paris, Robert Laffont, 1967 [1965] - Northeim est rebaptisée Thalburg dans le livre), lorsque les nazis deviennent majoritaires au Conseil municipal, après la nomination d’Hitler comme Chancelier, le 30 janvier 1933, et après les succès nazis aux différentes élections, générales ou locales, à Northeim donc, les nazis font une première réunion publique le 28 mars dans une grande salle de bal, et leurs quinze élus, membres d’une liste dite d’« union nationale », ont eu bien soin eux aussi de revêtir la chemise brune et d’arriver ensemble sur les lieux de la réunion, où de nombreux hommes de la SA locale ont déjà investi le hall, tandis que les SS, également locaux, aident la police à maintenir l’ordre à l’extérieur...

Ainsi, grâce à leur nombre et à l’uniforme, la chemise brune qui signale leur esprit militaro-militant, les nazis espèrent-ils impressionner l’opinion en exposant aux yeux de tous un mouvement décidé et harmonieux de troupe unifiée et disciplinée, comme un régiment, prêt à déclencher la lutte en vue de posséder le monde.

Dans cet ordre d’idées, on ne peut pas tenir pour rien le fait que la plus puissante des associations d’anciens combattants après la guerre de 1914, la Ligue des soldats du front (Bund der Frontsoldaten), proche sinon affiliée au Parti national du peule allemand, le DNVP, ait abrégé sa nomination en « Casque d’acier » (Stahlhelm), une référence au casque militaire bien connu, destinée en l’occurrence à troubler, et peut-être à faire peur... (sur l’histoire du casque militaire, voir Robert Muchembled, Une histoire de la violence, Paris, Seuil, 2008, p. 125 ). Cette organisation sera en grande partie intégrée à la S.A. en 1935.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par fjf le 19 Mai 2021 à 10:24

Séance 6

LE NAZISME ET LES NAZIS COMME « GROUPEMENT AGONISTIQUE »

(suite)

Pour prolonger mes remarques de la séance précédente, je vais aborder les principales pratiques de violence ayant secoué la société allemande de l’entre-deux-guerres, et sur lesquelles les nazis se sont appuyés pour préparer puis mener cette « guerre interne » dont j’ai parlé – je dirai plus volontiers et plus précisément : pour instaurer un état de guerre propice à la réalisation de leurs projets agonistiques. Mon hypothèse de traitement consiste en ce sens à inverser la fameuse formule de Clausewitz ; donc à parler non pas de la poursuite de la politique par la guerre avec les moyens de la guerre, mais de la poursuite de la guerre par la politique. En l’occurrence, la guerre est celle qu’un État ou qu’un groupement avant et après qu’il se soit emparé des rouages de l’État, mène contre des fractions plus ou moins étendues et définies de la propre population de son ressort. Ceci survient lorsque l’enjeu très simple est d’abattre physiquement des ennemis, plutôt que de tenter de l’emporter sur des adversaires par le suffrage, après confrontation et débat des programmes et des opinions...

Reste que, dans un premier temps, avant d’accéder au pouvoir pour ensuite se livrer à l’exercice agonistique à visage découvert, les nazis ont donné le change. Après l’échec du putsch de 1923 à Munich, ils ont compris qu’ils ne pourraient parvenir à leurs fins que par des voies légales, et ils ont mis en œuvre ce que nous pouvons considérer comme une ruse : pendant un temps (mais un temps seulement) ils ont joué le jeu électoral dans le cadre fixé par la République de Weimar après la Grande Guerre, et ils ont plus ou moins modéré leurs intentions et leurs capacités de violence (mais non pas leur agressivité). Ce genre de dissimulation a été renouvelé plus tard, et s’est révélé très efficace pendant les jeux olympiques de Berlin, en 1936. Il fallait berner les étrangers, venus nombreux. Rares sont ceux qui ne s’y sont pas laissé prendre. J’en citerai un seul : André François-Poncet, diplomate, ambassadeur de France en Allemagne à cette époque, dont les rapports montrent qu’il avait compris bien des choses (ils ont été republiés récemment : A. François-Poncet, Les rapports de Berlin, Paris, Fayard, 2016).

Remarque

A propos des troubles (le mot est faible) de 1919, je précise que les « Corps francs », Freikorps, étaient des associations de volontaires issu de l’armée combattante en 1914, qui constituaient des sortes d’armées privées. Et que ces armées, en janvier 1919, furent mises au service de l’État afin de réprimer le soulèvement communiste (spartakiste), qui avait tenté d’instaurer la Räterepublik, la République des conseils. Celle-ci fut écrasée dans le sang, et comme on sait, ses dirigeants, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, exécutés. C’est un membre d’un Corps franc de Berlin qui, le 15 janvier 1919, probablement sur ordre d’un social-démocrate, se chargea de l’exécution. Ian Kershaw a raison de signaler que la population allemande de cette époque a accepté ou du moins s’est accommodée d’« un haut niveau de violence politique » (Hitler, t .1, op. cit ., p. 261), ce qui serait dû à l’impact de la guerre de 14, puis de la quasi guerre civile et des troubles révolutionnaires de 1919 (explication juste mais limitée, me semble-t-il).

III MILITARISATION ET VIOLENCE DANS LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE DE L’ENTRE-DEUX- GUERRES

Je considère que la tendance guerrière des nazis et d’autres groupes politiques à la même époque, a eu une conséquence très visible, quoique pas vraiment analysée : la militarisation de ces groupes politiques, et la militarisation des moyens utilisés par ces groupes pour conquérir l’État. En première approche, ce processus passe par l’appui très fort de ces partis, et notamment du parti nazi, le NSDAP, sur des milices créées comme des organismes para-militaires, dotées d’uniformes et surtout d’un armement (après la guerre, l’armée n’ayant pas été détruite, un grand nombre d’armes étaient disséminées et en circulation dans la société). Très puissantes, certaines de ces milices devinrent comme une armée de substitution - la Reichswehr étant réduite à la portion congrue par le traité de Versailles (limitée à 100 000 hommes). Ernst Röhm, chef des S.A. (Sturmabteilung) la redoutable milice paramilitaire au service du parti nazi, était persuadé que ses hommes devaient être purement et simplement intégrés à l’armée officielle (rétablie ensuite, en mai 1935, sous l’intitulé de la Wehrmacht).

Or si on est attentif à la manière d’agir des nazis, on se rendra compte que, cédant, avec enthousiasme sans doute, à leur désir de violence, ils n’ont pas toujours pu ou voulu cacher leurs tendances agonistiques réelles et, au contraire, ils les ont fait apparaître, les mettant au niveau d’un véritable idéal de vie militaire c’est-à-dire de vie de combat. C’est ce que montre l’événement (déjà évoqué lors de la séance précédente), de l’entrée au Reichstag en octobre 1930, des 107 députés nazis groupés et portant tous l’ uniforme à chemise brune des S.A. Les S.A., c’est la milice qui, depuis les années 1920, est chargée de toutes les basses besogne que commande le parti nazi (encore groupusculaires)..., à commencer par les bagarres et les agressions lors des réunions électorales des adversaires.

1)

Hitler lui-même, à la tête depuis juillet 1921 du parti refondé par lui comme NSDAP, participa avec ses sbires à des interventions d’une grande brutalité dans des rassemblements d’adversaires politiques. Il n’hésitait pas à faire le coup de poing. C’est ainsi que le 14 septembre 1921, le chef de la Ligue bavaroise (une ligue séparatiste), Otto Ballerstedt, fut jeté en bas de la tribune où il avait pris place, et, durement frappé, il demeura sur le sol, inanimé et sanglant… A la suite de cela, en janvier 1922, Hitler fut condamné à trois mois de prison dont deux avec sursis pour attentat à la liberté de réunion et coups et blessures .

Pour les élections du 5 mars 1933, dernières élections libres après l’accès de Hitler à la Chancellerie fin janvier, les grandes villes allemandes furent le théâtre de nombreuses échauffourées opposant les milices d’extrême droite aux milices de gauche et d’extrême gauche. Chaque jour, la presse se faisait l’écho de bagarres mortelles. Au 22 février 1933, au moins 62 personnes, dont la moitié de militants communistes, avaient trouvé la mort dans ces pugilats (ce chiffre est donné par François Delpla, Une histoire du IIIe Reich, Paris, Perrin, 2014, p. 57). Dans les années 1930 et avant cela, les agressions commises par des militants ou des nervis, notamment à l’occasion des campagnes électorales, connurent un tel essor que le Chancelier Franz von Papen, prit, le 29 juillet 1932, une loi martiale interdisant les réunions publiques. Il pensait mettre un terme aux bagarres qui éclataient entre communistes et nazis. Il n’en fut rien.

Les années suivantes, la destruction de l’État démocratique par les nazis va s’accompagner de meurtres dans les camps de concentration nouvellement créés. Et en juin 1934, incité par sa garde rapprochée, Göring, Himmler et Heydrich, le Führer va lui-même ordonner l’assassinat des chefs des S.A. et de son ancien ami Ernst Röhm, déclenchant ainsi une vague de plusieurs dizaines voire de plusieurs centaines d’exécutions à travers l’Allemagne.

Dans ce contexte, il y eut aussi des assassinats de personnalités officielles. En fut victime le 24 juin 1922 Walther Rathenau, le ministre des affaires étrangères de la République de Weimar. Dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, la violence finit donc par faire partie du paysage familier des habitants des grandes et des petites villes. (ce que montrerait un autre chiffre, celui qui établit que près de 400 attentats ont été perpétrés entre 1919 et 1922 - à cela correspond aussi l’augmentation du nombre d’homicides commis par des personnes sans antécédents judiciaires après la guerre de 14 .(d’après George L. Mosse, De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes…, Paris, Hachette, 1999 [1990], p. 194).

Cependant, il faut voir que dans cette période, la violence et notamment celle organisée par les nazis, s’est manifestée en Allemagne de bien des manières. En voici un exemple. Une jeune fille de Berlin, Melita Maschmann, relate dans un texte postérieur à la guerre le grand défilé organisé par Goebbels le soir du 30 janvier 1933, alors qu’Hitler venait d’être nommé Chancelier. M. Maschmann, qui était dans la période nazie responsable de la section féminine des Jeunesses hitlériennes, décrit la marée de drapeaux rouges et noirs agités par des garçons et des filles, adolescents comme elle. Puis elle raconte que lors de cette parade triomphale elle vit « soudain », quelqu’un sortir de la colonne et frapper un homme qui se trouvait dans le public, à quelques pas. Peut-être cet homme avait-il fait entendre des quolibets ou lancé des injures… Quoi qu’il en soit, poursuit la jeune fille, « Je le vis tomber, le visage en sang, et je l’entendis crier. […] Son image me poursuivit, des jours durant »1. (Texte cité par Richard J. Evans, Le Troisième Reich, t. 1, L’avènement, Paris, Flammarion, 2009 [2003], p. 384). Il est vrai qu’au centre du défilé, les « chemises brunes » font régner la force brutale.

Les défilés furent très prisés des nazis, comme des démonstrations de force, certes, mais aussi parce qu’ils étaient conçus sur le modèle d’une marche militaire, la marche d’une troupe disciplinée, si possible massive, qui avance en bon ordre vers sa victoire et sa conquête. Un rapport d’André François-Poncet, ambassadeur de France en Allemagne (A. François-Poncet, Les rapports de Berlin, op. cit., rapport du 13 septembre 1936, p. 148) traite du 7ème Congrès de Nuremberg et il parle d’un

« Spectacle grandiose (…) ». Une « succession hallucinante de tableaux vivants aux proportions gigantesques, déroulement ininterrompu de réunions monstres, de défilés qui sont de véritables fleuves humains, de parades qui mettent sur pied les effectifs d’armées entières ». Le rapport décrit aussi (p. 149) « des centaines de milliers d’hommes (…) une véritable migration (…) des foules innombrables, mues par un même sentiment et un même désir, voir et entendre l’homme prodigieux qui exerce sur son pays une action magique (…) , une sorte de Messie de la race germanique ».

Et encore, ceci, qui s’accorde bien à l’idée d’un grand fantasme militaire-violent :« L’apothéose de l’armée s’est confondue avec celle du Führer, restaurateur de la puissance militaire allemande ».

A. François-Poncet ajoute (ce qu’il souligne en italiques ):

i

« Afin d’assurer la formation de la jeunesse, toute une série d’écoles permettront d’assurer, de compléter et de parfaire l’éducation physique et politique du citoyen : escouades ‘Jeune Peuple’, compagnies d’éclaireurs, Jeunesse hitlérienne, service du travail et service militaire. ». Conséquence sur la jeunesse allemande (p. 150) . « Elle est avide de servir. Elle se réjouit de porter l’uniforme, d’appartenir à une formation, de répondre à des convocations, de prendre part à des défilés. Elle y acquiert le sentiment de son importance » - ce qui ne calme pas l’inquiétude de certains parents, qui se désolent de la brutalité, qui déplorent l’irréligion. Une mère, note A. François-Poncet, lui raconte qu’un chef de groupe a imaginé un concours dans lequel les enfants devaient s’allonger sur une voie de chemin de fer et ne se lever que le plus tard possible à l’approche du train.

2)

Dans cette période, les pratiques violentes sur fond d’idéal de vie militaire (j’insiste sur mon hypothèse) sont surtout le fait les milices associées aux partis politiques de droite ou de gauche et qui suivent leur orientation agonistique. Dans la petite ville de Northeim étudiée par W.S. Allen, une cité pareille à beaucoup d’autres dans sa morphologie et sa sociologie, et qui a eu vent, quoique de loin, des mêmes agitations sociales et politiques, on observe une grande présence des groupes paramilitaires : les S.A. des nazis, le Stalhelm, et la Reichsbanner, la milice de gauche, liée au SPD - qui sera dissoute en mars et avril 1933, dès l’arrivée au pouvoir des nazis (les syndicats connaîtront d’ailleurs le même sort). Ces groupes sont très désireux de se montrer et ils défilent en uniforme et, souvent, commettent souvent des agression ou participent à des bagarres. Défilés, réunions, discours sont toutefois l’essentiel de leurs activités.

La liste des organisations présentes dans cette ville est très impressionnante. - ce qui n’est pas une singularité par rapport aux autres villes de ce type. Il y a des groupements plus ou moins rattachés à l’armée, à une arme précise, à une formation militaire quelconque. C’est par exemple l’« Association des anciens du 91e de réserve », ou bien l’« Association de cavalerie » ; ou encore la « Ligue des combattants », la « Ligue des blessés de guerre »… Ensuite, du côté plus explicitement nationaliste, on a l’« Association pour le rayonnement de l’Allemagne à l’étranger ». On a aussi des spécialisations comme l’« Association des femmes national-socialistes », ou bien encore, pour les femmes toujours, l’ « Association d ela reine Louise ». A quoi il faut ajouter, comme je l’ai déjà suggéré, les organisations de jeunesse, liées aux différents partis ou bien à des groupements comme le Stahlhelm. Toutes ces associations sont très influentes dans les classes moyennes, et elles comportent beaucoup de membres. A Northeim toujours, la plus petite association (sur un total de 167 dans la ville ), est celle des Anciens artilleurs, qui compte 30 membres. La Ligue des combattants en a 400 en 1930. Il existe, d’après l’auteur, 27 autres sociétés de ce genre. Car il y a en outre 8 chorales dont une pour les ouvriers, qui compte entre 25 et 65 membres. A Northeim, 400 personnes chantent. Il y a aussi 5 associations de tir (qui maintiennent une très vieille tradition de défense des murs de la ville). Il y a enfin des clubs divers, pour l’horticulture, pour les buveurs de bière (qui peuvent aussi jouer aux cartes), des Stammlische, des hommes qui déjeunent ensemble chaque semaine à la même table (d’où le nom)… La sociabilité est donc particulièrement développée, et c’est bien sur cette tendance lourde que vont se greffer les processus de militarisation de la société civile.

A Northeim, les nazis apparaissent au début de 1930. Rapidement ils font connaître leurs membres, leurs chefs, et surtout leurs propositions et leurs slogans (notons que c’est le moment où les conséquences économiques de la crise de 1929, en particulier le chômage, deviennent sensibles). Jusqu’alors, Northeim est une ville peu réceptive aux grandes agitations du temps. Il y règne, dit W.S. Allen, une sorte de placidité petite bourgeoise, avec des chemins de promenade dominicale et des rues calmes qui serpentent entre des maisons médiévales. Or en mars 1930, le camp socialiste commence à s’inquiéter de la présence de ces nazis, un acteur nouveau mais énergique et apparemment sûr de lui. En conséquence, la milice liée au SPD, la Reichsbanner, tente d’alerter l’opinion publique lors d’une de ses assemblées. Un mois plus tard, le 27 avril, la même organisation, s’associe aux syndicats, au SPD et à un petit parti démocrate avec lesquels elle prépare une grande manifestation destinée à affirmer son opposition au NSDA. Il est prévu que cette manifestation débouche sur la place du marché, où un discours sur le thème Dictature ou démocratie ? serait prononcé, dans une grande salle attenante, le Tivoli. De leur côté, les nazis entendent faire face ; ils relèvent le défit et prévoient pour le même jour une autre grande manifestation, qui déboucherait elle aussi sur la place du marché, et se solderait elle aussi par un grand discours mais cette fois dans la salle du Marché aux bestiaux (c’est juste avant le premier grand succès électoral national des nazis, en septembre 1930, qui les fera passer à 107 députés, avec 18% des voix). Alors les esprits s’échauffent. La tension montre. Plusieurs bagarres éclatent. Avant cela, en Prusse pendant trois mois, jusque fin mars, les rassemblements de ce type avaient été interdits à cause des risques de violence. Finalement les nazis prévoient leur réunion en dehors de la ville. Mais c’est pour y amener 800 S.A. et un public de 2000 personnes, qui terminent la journée par un défilé dans les rues de la ville, défilé qui, de l’aveu général, impressionna fortement les habitants.

A nouveau, je remarque que le défilé dans l’ordre et la discipline (militaires), procure aux habitants une impression spéciale, de contrôle et de sécurité à la fois. W.S. Allen souligne l’alliance du patriotisme et du militarisme qui sont, dit-il, un gage de respectabilité au yeux de la population. L’efficacité de la recette se vérifie d’ailleurs le 17 mai, lors de la visite du maréchal von Mackensen, à l’invitation de « Club de la milice et des réservistes » (une association non nazie). Ce jour-là, le maréchal est accueilli en grande pompe à la gare par mille personnes, il a droit à une offrande de fleurs par une petite fille, puis il passe en revue un groupe d’anciens combattants en uniforme, bien alignés, en présence de leurs associations ; enfin tout le monde s’adonne à une marche triomphale derrière le maréchal qui parade sur un cheval blanc dans la ville, par les rues et les maisons pavoisées aux couleurs de l’ancien Reich. En conclusion le maréchal prononce un discours sur la nécessité pour l’Allemagne d’avoir une armée forte, après quoi tout le monde se quitte en chantant Deutschland über alles. Trois jours de festivités à la suite ! Même genre d’enthousiasme en août à l’occasion du passage d’un régiment dans la ville, le 17ème régiment d’infanterie, unité d’élite (je suis l’évocation de W.S. Allen).

3)

Le processus de « militarisation » de la société et donc de la sphère politique est encore plus clair quand on observe la diffusion de certains symboles forts de la vie militaire ou paramilitaire. Voici un exemple des plus significatifs, celui d’une société d’anciens combattants, la Ligue des vétérans du Front, proche du Parti national du peuple allemand (le DNVP). Très puissante dans l’entre-deux-guerres, elle fut plus connue sous l’intitulé du « Casque d’acier » (Stahlhelm), en référence au casque bien connu (il y a une histoire du casque, comme instrument destiné à la foi à protéger la tête et à effrayer l’ennemi) .

Dans le même ordre d’idées, il est certain qu’ une véritable « mystique de l’uniforme » (comme a pu dire W. S. Allen), s’est emparé aussi bien des nazis que des autres partis, notamment les partis nationalistes, dans l’Allemagne de cette époque. Même les garçons et les filles de la Jeunesse hitlérienne (dans des organismes séparés, non mixtes) recevaient un uniforme, ainsi qu’un couteau sur lequel était gravé un slogan nazi. De nombreux récits révèlent (voir aussi A. François-Poncet), le plaisir que les garçons retiraient de ces moments spéciaux. Un témoin raconte du reste qu’en 1936, on pouvait apercevoir dans chaque ville : « les uniformes gris de la Wehrmacht, les uniformes noirs de la SS, les uniformes bruns de la SA et les culottes courtes des Jeunesses hitlériennes » (Peter Fritzsche, Vivre et mourir sous le IIIe Reich. Dans l’intimité des Allemands, Paris, André Versaille éditeur, 2012, p. 72). Et lorsqu’en 1930 le ministre de l’Intérieur de la Prusse tenta de proscrire le port de l’uniforme, notamment les fameuses chemises brunes des S.A., estimant que la dite chemise avait pour effet d’enhardir ceux qui la revêtaient, qui pouvaient ensuite se livrer à toutes sortes d’agressions, il y eut en juin, dans les rues de nombreuses villes, une grande protestation. Dans la ville plus modeste de Northeim étudiée par William S. Allen, 400 S.A. de la région, se rassemblèrent et défilèrent, tous revêtus d’une chemise blanche. (W. S. Allen, Une petite ville nazie, op. cit., p. 54-55).

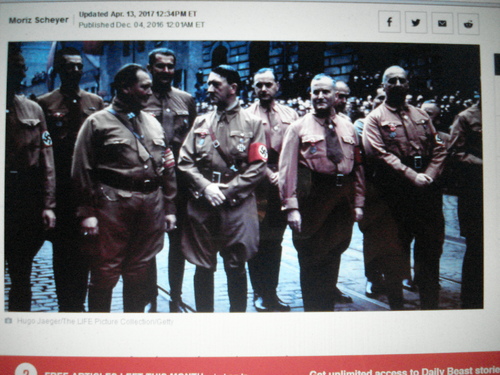

Cette photo vient du musée situé à Munich sur l'emplacement de la maison du Parti nazi, détruit. Derrière Hitler, on reconnaît son grand ami Ernst Röhm, le fondateur de la S.A. - ami que Hitler fera néanmoins assassiner lors de la "nuit des longs couteaux", en 1934. Mais que voyons-nous d'abord dans cette photo? Des uniformes... CQFD

Je m’arrête sur la Jeunesse hitlérienne, la Hitlerjugend, car cette organisation, qui finit par être obligatoire en 1939 (mais il était difficile d’y échapper avant cela) pour tous les garçons et les filles de 10 à 18 ans, marque au mieux la volonté nazie d’embrigader la jeunesse – et c’est un aspect essentiel de ce que j’essaye de saisir sous le terme de militarisation.

Pour les filles, il y avait la Ligue des jeunes filles allemandes (Bund deutscher Mädel, BDM) et, pour les plus jeunes, de 10 à 14 ans, la Ligue des jeunes filles. De même la section des garçons accueillait les enfants de 10 à 14 ans dans une sous-section particulière, le « Jeune peuple allemand ». En 1938, une autre sous-section fut créé à destination des filles de 17 à 21 ans, intitulée « Glaube und Schönheit », Foi et beauté. Et, pour couronner le tout, les nazis publièrent des journaux adaptés à ces différents publics. Tous les membres de la Hitlerjugend devaient s’abonner au mensuel Sturmjugend und Kopferblätter. Il y avait aussi le Deutsches Jungvolk, un mensuel pour le Jeune peuple allemand comme son nom l’indique. Quant à la feuille réservée à la correspondance officielle de la jeunesse hitlérienne, elle était intitulée le Nachrichten und Artikeldienst der N.S. Jugend.

Le côté militaire était donc particulièrement insistant. Il allait jusqu’à imposer aux jeunes de prononcer un serment de fidélité. Un film de David Korn-Brzoza sur les Jeunesses hitlériennes (2017), cite ce serment qui énonce : « Devant cet étendard qui représente notre Führer, je jure de consacrer toute mon énergie et toute ma force au service de notre Führer Adolf Hitler. Je suis fier de donner ma vie pour lui. Et que Dieu me vienne en aide. ».

Dans la Hitlerjugend, sans aucun doute en rapport avec le serment, était admis le principe de l’obéissance absolue aux décrets du Führer (Führerprinzip) et aux ordres de ceux chargés de transmettre ces décrets.

Remarque

Je précise en passant que le serment, qui suscite l’activation d’un honneur personnel, était couramment pratiqué dans les organes nazis, et que les nazis convaincus y attachaient une très grande importance . Lors de son procès à Jérusalem en 1961, Adolf Eichmann, qui tentait de se défiler en prétextant qu’il n’avait fait qu’obéir à des ordres supérieurs, assure cependant que trahir un serment (comme celui qu’il avait prononcé à son entrée dans la SS) lui eut été quasiment impossible.

J’ai parlé de l’uniforme revêtu dans la Jeunesse hitlérienne, et avec un très grand plaisir pour la plupart d’entre les jeunes gens concernés. Pour les garçons, c’était un uniforme comparable à celui des S.A. avec la fameuse chemise brune . La tenue reprenait même les insignes et les grades de la S.A. Mais il faut savoir que l’uniforme était payé par les parents, qui recevaient un ordre écrit leur enjoignant d’acheter l’équipement complet, y compris le poignard, muni d’une lame de 20 cm… Un poignard dit « poignard d’honneur » était aussi attribué aux élèves des écoles spéciales destinées à la formation des futurs cadres nazis (les « écoles Adolf Hitler » et les « Napola » – dont je traiterai une autre fois)... Sur ce poignard était gravée la devise : « Plutôt être que paraître » ; et en plus une devise plus personnelle, spécialement adressée à celui à qui l’arme était remise, par exemple : « Seuls les vrais hommes ont la force de se dresser contre un monde hostile » (ce qui était en l’occurrence une sentence de Göbbels).

Uniforme, insignes, grades, poignards, culture de l’obéissance et du sacrifice… Voilà donc en fin de compte ce qui caractérisait la Hitlerjugend, donc tout ce qui entre dans le contenu de ce que je propose de nommer « militarisation ».

Sur le fond, les jeunesses hitlériennes se présentaient comme un mouvement de jeunesse du genre des scouts, qui proposait à des enfants et des adolescents une série d’activités de plein air, marches, voyages, sports divers, campements, etc., ce qui fournissait aussi l’occasion d’une préparation militaire qui ne disait pas son nom, et qui d’ailleurs n’était pas perçue comme telle, bien que les activités ordinaires des jeunes gens réunis comportaient des exercices comme marcher au pas, apprendre à lire des cartes, transmettre des messages, etc. Évidemment, en étaient exclus les Juifs et les socialistes, d’autant qu’aux enfants et aux adolescents était chaque semaine exposée la doctrine de la hiérarchie des races.

Du même A. François-Poncet, un autre rapport, du 24 juillet 1935, évoque les camps de vacances de la Jeunesse hitlérienne (p. 137-141 ) et décrit la vie du camp, son régime indépendant de toute influence familiale ou religieuse, la grande place accordée aux exercices physiques, les marches, les sports, notamment nautiques . A. François-Poncet en déduit judicieusement la constitution d’une véritable mystique de la nature appelée à se substituer au christianisme, et adéquate au héros aryen, façonné au grand air sous le soleil. A. François-Poncet n’oublie pas la dimension autoritaire de ce militarisme, la prégnance de la forme de la caserne et d’une hiérarchie de chefs dont certains étaient recrutés parmi les enfants eux-mêmes.

A ce titre, il faut avoir une idée des liens avec les forces militaires et paramilitaires proprement dites, grâce à quoi les nazis pouvaient recruter dans la Hitlerjugend des membres de la S.A. et de la SS, et même de futurs officiers de l’armée. Par exemple une partie de la Hitlerjugend, la plus courue, fournissait à la Kriegsmarine des auxiliaires pour les secours en mer. Pendant la guerre, les garçons de la Jeunesse hitlérienne devinrent de même une force auxiliaire appréciable pour les pompiers, les chemins de fer, le service postal . En 1943 fut même créée dans la Hitlerjugend une réserve militaire, la 12ème Panzerdivision SS Hitlerjugend . Commandée par Fritz Witt, on la vit active lors du débarquement en Normandie ; elle était composée de jeunes garçons de 16 à 18 ans (les américains parlèrent d’une « baby division ») qui se signala par sa grande férocité et son engagement fanatique dans les combats (idem lors de la prise de Berlin par les Russes, en avril 1945). De Normandie, ne revint que la moitié des 20 000 soldats de cette division. 10 000 morts… Tel est le bilan.

Sans aucun doute, c’est le sentiment d’appartenance au groupe, et qui plus est à un groupe valorisé comme tel, un groupe qui se voulait l’élite de l’Allemagne et de l’humanité, qui explique l’enthousiasme des garçons (des filles aussi, dans leur section spéciale). D’autant que l’appartenance à un milieu humain solidaire procurait une impression de sécurité... en dehors du cerce familial. Rien de tout cela n’était nouveau, mais les nazis surent l’exploiter au profit de leur projet agonistique et de leur doctrine raciale.

Baldur von Schirach fut nommé chef (Führer) de la jeunesse du Reich le 17 juin 33. Il conservera sa fonction à la tête de la Hitlerjugend jusqu’en 1940, date à laquelle, il sera envoyé en Autriche, et sera remplacé par Artur Axmann, ce dernier demeurant à ce poste jusqu’à la fin de la guerre. C’est von Schirach qui organisa la fusion des autres groupes avec les Jeunesse Hitlériennes, absorbant du même coup les auberges de jeunesse, tandis que les scouts étaient dissous. Baldur von Schirach, comme « autorité suprême du Reich », était directement subordonné au Führer, mais il était seulement titulaire d’une « agence gouvernementale suprême »… financée par le trésorier du parti - indication intéressante qui donne l’idée de la manière dont les nazis détruisent l’État en créant des organes de décision entièrement dépendants du Parti.

Baldur von Schirach, qui est l’auteur de la célèbre formule « Quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver », sera condamné après la guerre à 20 ans de prison (après avoir assuré qu’il avait protesté contre le sort infligé aux Juifs). Il sera libéré en 1966 et mourra un an après. Artur Axmann a été jugé plus tard, condamné à une peine bien plus légère (3 ans de prison, plus, ultérieurement, à une forte amende), et il mourra en 1996.

Pour connaître la formation de la Jeunesse hitlérienne, qui finit, pendant la guerre, par intégrer une dizaine de millions de garçons, on peut consulter un article de Lisa Pline, « Une jeunesse pour la guerre : la Hitlerjugend (1922-1945) », in Le mouvement social, 2017/4, n° 261 (traduit de l’anglais). Il y a aussi un petit article dans le livre de Mathilde Aycard et Pierre Vallaud Allemagne IIIe Reich (Paris, Perrin/Tempus, 2008 (c’est un très bon et très utile dictionnaire). Je renvoie aussi à A. François-Poncet, que j’ai déjà cité, Les rapports de Berlin, op. cit., et d’abord le rapport du 18 novembre 1931, sur l’organisation du NSDAP (p. 47-48) : le point III, consacré à la jeunesse hitlérienne.

En 1930 : la Hitlerjugend ne comprenait pas plus de 25 000 membres, mais en 1933, après fusion avec les autres mouvement de jeunesse, les effectifs dépassaient les deux millions. Ensuite le nombre ne cessa de croître. En décembre 1936, quand la Hitlerjugend est devenue la seule organisation de jeunesse autorisée, les autres devant s’y joindre, elle compte plus de 5 millions de membres. Le décret qui unifie la Hitlerjugend (« Gesetz über die Hitlerjugend ») est du 1er décembre 1936 exactement. L’article 2 stipule : « Tous les jeunes allemands, en plus d’être éduqués chez eux et à l’école, seront éduqués au sein des Jeunesses hitlériennes...»). C’est ce qui fait du mouvement un passage nécessaire pour tous les jeunes allemands, garçons et filles, de 10 à 18 ans, tandis que l’obligation d’adhérer sera décidée par une ordonnance le 25 mars 1939 donc dans le contexte annonciateur de la guerre. Le décret de 1936 peut être considéré comme un moment ou un effet de la politique dite de Gleichschaltung (plus précoce), terme qui signifie « synchronisation » ou « coordination » et qu’on traduit généralement par « mise au pas », ce qui a l’avantage de suggérer, à nouveau, un idéal militaire !

En 1939, un accord avec la Wehrmacht officialise le rôle préparatoire de la Hitlerjugend pour la guerre , et ce même contre l’avis des parents. En 1944 les jeunesses hitlériennes deviennent, sous l’action de leur chef, Axmann, le « Mouvement des volontaires ».

Lorsque le service militaire fut rétabli, en 1935, puis, la même année, instauré le Service du Travail (six mois obligatoires de travail notamment à la campagne, pour les jeunes gens entre 18 et 25 ans), Baldur von Schirach intégre officiellement une formation paramilitaire aux activités de la Hitlerjugend.

Remarque

Pour suivre plus concrètement la manière dont les nazis utilisèrent les jeunesses hitlérienne pendant la guerre, je voudrais maintenant présenter le regard de ceux qui eurent toutes les raisons de craindre cette soldatesque fanatisée. Je lis donc le récit (que je recommande chaudement) de Sam Pivnik (Rescapé. Auschwitz, la marche de la mort et mon combat pour la liberté, Paris Fleuve noir, 2013 [2012, en anglais).

Sam Pivnik, était un jeune Juif polonais âgé de seulement 14 ans quand les Allemands envahirent la Pologne. Je ne prends que le récit du moment où, deux ans plus tard, dans leur ville de Bedzin, Sam Pivnik et sa famille sont déplacés de leur maison dans un ghetto, constitué par les nazis sur une colline dite Kamionka, qui est une carrière avec des galeries, des bidonvilles… où ils occupent une masure. L’ordre règne, assuré par les SS et la police juive du Judenrat (vaste problème, car ces Conseils juifs étaient à la fois complices et contraints...!). Avant cela, les déportations ont commencé suite à l’invasion de l’URSS, le 22 juin 1941. Dès l’automne 1939, les Allemands tuaient des gens et en envoyaient d’autres dans des camps de travail. Mais en 1942, des trains de marchandise sont affrétés, qui ne servent plus aux transports d’animaux, car ils emportent les personnes vers des sites d’extermination, Belzen, Treblinka, Sobibor. Les wagons sont munis de cadenas pour fermer les portes et de fil de fer barbelé devant les trous d’aération. Ensuite, le moment crucial est le 12 août 1942, quand l’Aktion annoncée par le Judenrat est déclenchée : tous les Juifs de Bedzin et des villages alentours, 20 000 personnes, sont réunis sur l’un des deux stades de football de la ville…. Et c’est la sélection (Sam Pivnik, Rescapé, op. cit., p. 80 ; l’épisode est aussi raconté par une jeune fille du même âge à ce moment, Rutka Laskier, dans son journal, publié en français sous le titre Le journal de Rutka, Janvier-avril 1943, Paris, Editions Pocket, p. 18-19 : un petit livre bouleversant qu’il faut lire et relire). Pivnik voit son jeune frère Nathan embarqué. Quand les Allemands créent le ghetto, à Kamionka, 7 mois se sont encore écoulés. Or un jour, quelques semaines après, en été, a lieu la liquidation du ghetto. Les Juifs sont contraints de quitter leurs habitations de fortune et ils doivent monter dans les trains pour Auschwitz, qui n’est pas très loin. A ce moment, Pivnik et sa famille, pour ne pas être pris, se cachent dans le grenier, sous le toit en pente de la maison qu’ils occupent, mais sans avoir bien sûr le temps d’emporter des provisions suffisantes, pur plusieurs jours. La chaleur est exténuante, et ils boivent leur urine avec un peu de sucre (génialement prévu par la mère). Au bout de 4 jours, le mercredi 6 août 1943 [dit Sam Pivnik, mais ce doit être le 3 août], épuisés, affamés, ils sortent enfin… Hélas, les nazis sont toujours à la recherche des derniers Juifs encore présents, et toute la famille est capturée. Ils ne sont pas tas tués, mais déportés. Avant cela le jeune garçon, qui a alors 16 ans, a vu ce qui se passait dans le quartier.. Il a assisté à une fusillade de policiers allemands qui tiraient sur des gens en fuite… Et puis ceci :

« Les SS, dont les insignes brillaient dans la lumière, étaient plus organisés, moins désordonnés. Je vis même des membres des jeunesses hitlériennes, vêtus de leurs shorts et foulards ridicules, brandir leurs petits couteaux fournis par la Hitlerjugend et scander des slogans nazis enragés. Il s’agissait de garçons de mon âge, voire plus jeunes, qui voulaient notre peau » (Sam Pivnik, idem, p. 93).

Pas besoin d’autres commentaires pour apercevoir la raison nazie d’investir la formation de la jeunesse allemande.

Et puis, ceci, toujours sous la plume de Sam Pivnik, pour saisir complètement le moment crucial de la capture à Bedzin :

« Pendant que nous descendions la colline, les gentils [les polonais catholiques] locaux nous huaient, se moquaient, riaient de nous. Un ou deux sanglotèrent, la tête dans leurs mains, signe symbolique de l’attitude schizophrénique de la Pologne vis à vis du ‘problème juif’. Ces gens étaient nos voisins ; ces hommes commandaient des vêtements à mon père dans son atelier de tailleur ; ces femmes avaient parlé layette et accouchement avec ma mère ; nous faisions nos courses chez ces boutiquiers ; j’avais joué au football avec ces adolescents. Ils étaient maintenant en train de piller nos meubles et nos maigres possessions, comme des hyènes déchiquetant une charogne pour s’emparer des meilleurs morceaux. » (Sam Pivnik, idem, p. 98).

votre commentaire

votre commentaire

-

Par fjf le 9 Juin 2021 à 09:18

Séance 7

INSTITUTIONS ET MILICES DE LA GUERRE NAZIE

Dans les séances précédentes, j’ai évoqué le processus de militarisation de la société allemande que les nazis ont déclenché à la fois pour s’identifier comme porteurs d’un idéal soldatesque et, ce faisant, pour réaliser (et annoncer qu’ils réaliseront) leur programme de guerre contre de larges fractions de la population autochtone (Juifs, communistes, sociaux-démocrates, handicapés, etc.), autrement dit leur programme de guerre interne et non pas seulement de guerre à l’extérieur, pour la conquête des terres de l’Est, et pour prendre à l’Ouest leur revanche sur la France après la défaite de 1918. Maintenant, sans oublier mes hypothèses de départ, je voudrais décrire les organes et les institutions créés par les nazis entre 1920 et 1940 .

Avant cela, je crois utile d’apporter la précision suivante. Je fais l’hypothèse du caractère essentiellement destructeur, voire dévastateur de la « politique » nazie (je mets des guillemets devant « politique », car il ne s’agit pas à proprement parler de politique mais de substitution de la guerre à la politique). Mais je n’ignore pas pour autant que les nazis eux-mêmes se sont perçus et présentés à l’inverse par leur inflexible volonté de modifier l’état des choses issu selon eux du judaïsme et du christianisme, donc, finalement, qu’ils s’estimaient en capacité d’avancer sur le chemin d’une reconstruction globale de la société et de l’État. C’est aussi pour cette raison qu’ils se sont définis comme de grands bâtisseurs ! A preuve d’ailleurs le fait qu’Hitler, qui eut un lien très étroit avec l’architecte Albert Speer, se voulut créateur de monuments, gigantesques la plupart du temps, par exemple ceux destinés à accueillir les congrès du Parti à Nuremberg, ou bien ceux destinés à abriter certains organismes officiels à Berlin (voir la Chancellerie du Reich) ; Berlin, au titre de capitale du Reich, devant être totalement modifiée pour devenir Germania. Il y a un grand décalage entre l’image d’eux-mêmes et de leurs projets telle que cultivée par les nazis et l’approche interprétative du nazisme comme force destructrice. Ceci, bien évidemment, ne me dispense pas de faire le constat d’une destruction humaine sans limites (et ce bien avant que les bombardements alliés et l’artillerie russe ne réduisent un certains nombre de villes en cendres!) Disons que pour les nazis la destruction de la société existante était très secondaire, presque un dommage collatéral dirait-on dans le langage d’aujourd’hui, par rapport aux bénéfices attendus de l’édification du « Reich de mille ans » (sur des bases raciales).

1) Les Corps francs de 1918

L’idéal militaire-violent des nazis, nous l’avons vu se manifester à l’occasion de l’irruption au Reichstag des 107 députés en uniforme des S.A. après les élection de l’automne 1930. Mais à vrai dire, pour envisager les choses dans l’ordre chronologique et en parcourant le devenir des principales formations s’étant constituées et ayant agi sur un modèle militaire, il faut commencer par les corps francs (Freikorps), qui sont une troupe parallèle (par rapport à l’armée vaincue et dispersée), et active entre la fin 1918 et le début 1919 (voir une petit article du dictionnaire très utile de Mathilde Aycard et Pierre Vallaud, Allemagne, IIIè Reich, Paris, Perrin/Tempus, 2013 [2008] ; de même qu’un bon article dans Wikipédia). Les Corps francs réunissaient des jeunes déclassés et souvent délinquants, avec d’anciens soldats et sous-officiers et officiers désoeuvrés et souvent désemparés après la Grande Guerre (il ne faut jamais oublier que nombre d’ Allemands et toutes les franges nationalistes n’admettent pas la défaite, qu’ils dénient en la mettant sur le compte d’une traîtrise , un « coup de poignard dans le dos » (la formule est passée à la postérité), asséné par leurs gouvernants.

A l’origine, les Corps francs sont créés par le gouvernement, de la république de Weimar, des politiques républicains et certains sociaux-démocrates qui, en l’absence d’armée régulière, cherchaient le moyen de repousser d’éventuelles incursions étrangères – notamment sur les frontières de la Pologne. Ensuite les Corps Francs seront globalement inspirés par l’extrême droite nationaliste et en 1919 ils seront le fer de lance du combat contre la tentative de révolution communistes, spartakiste, la « République des conseils » (Räterepublik ; qui dura du 7 avril au 3 mai 1919 en Bavière, notamment à Munich). Je l’ai dit dans la séance précédente, c’est un membre d’un Corps franc de Berlin qui a procédé à l’exécution des deux dirigeants communistes Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg en janvier 1919.

Ces éléments paramilitaires étaient armés car un armement était encore en circulation dans la mesure où ce qu’il restait d’armée allemande n’avait pas été anéanti par les Français et leurs alliés (Pourquoi les Français et les américains présents en France n’étaient-ils pas entrés en Allemagne à la poursuite de l’armée allemande vaincue…., c’est un sujet d’interrogation qu’abordent certains historiens de la Guerre de 14) .

Les Corps francs seront dissous au début des années 20, mais une bonne partie se retrouvera plus tard dans la S.A. des nazis et avant cela dans le « Casque d’acier », cette association d’anciens combattants inspirés par un désir de revanche et surtout une idéologie ultranationaliste et anti-communiste. En 1919, les Corps francs comportent 165 unités de diverses tailles, ce qui est énorme. En Bavière par exemple, le général von Epp, un des principaux officiers supérieurs des Corps francs, put mobiliser 30 000 soldats contre la République des Conseils, tandis que d’autres troupes étaient mobilisées aux frontières de l’Est, notamment en Pologne, je l’ai dit, où l’on redoutait des incursions bolcheviques. Dans les « Sudètes », région de Tchécoslovaquie où vivait une population germanophone, d’autres Corps francs, moins officiels si l’on peut dire, agissaient également.

A la fin de l’article de Wikipédia, on trouve une liste d’une cinquantaine de noms ayant été membres de Corps francs, dont plusieurs, bien sûr, on fait ensuite carrière avec les nazis à différents postes élevés.

Corps francs en 1919 (image empruntée à Wikipédia)

2) Le casque d’acier, Stahlhelm (Stahlhelm, Bund der Freisoldaten, « Casque d’acier, Ligue des soldats du front »), nom choisi en référence au casque militaire de forme typique, que nous connaissons trop bien, qui a commencé à remplacer en 1916 le casque à pointe. Le Stahlhelm, issu de la mouvance nationaliste des Corps francs, fut fondé le 25 décembre 1918 à l’initiative d’Alfred Hugenberg. Il aura ensuite pour chef Franz Seldte, futur ministre du travail d’Hitler. Ce fut la plus importante association d’anciens combattants de l’entre-deux-guerres, étant entendu que ce groupement fonctionnait comme une milice, qui se proposait de lutter contre les socialistes et les communistes. Le Stahlhelm revendiqua jusqu’à un million de membres (ce qui était sans doute exagéré : ce pouvait être la moitié, chiffre déjà très significatif). En 1933, il sera en grande partie intégré à la SA ; et c’est justement Seldte qui permettra à Hitler d’accomplir cette opération (voir sur ce point Martin Broszat, L’Etat hitlérien, op. cit., p. 153). C’est donc là encore une organisation de combat, autres professionnels de l’action violente, liée en l’occurrence aux mouvements nationalistes et à l’idéologie dite völkisch (hypervalorisation du peuple allemand, le Volk, en tant que communauté raciale - « communauté raciale populaire », Volksgemeinschaft).

Remarque

Il y a une histoire du casque militaire, qui sert à la fois à protéger la tête et à impressionner l’ennemi. Voir Robert Muchenbled, Une histoire de la violence, De la fin du Moyen Age à nous jours, Paris, Seuil, 2008, p. 124-125.

3) La S. A., milice du parti nazi. Deux compléments qu’il faut avoir en tête avant de traiter ce point...

Remarque 1. Sur l’idéologie nazie et ses racines.

J’ai déjà donné quelques éléments à ce sujet (voir séance 5). Aujourd’hui, je voudrais revenir d’un mot sur la composante « völkisch » de cette idéologie. Ce terme pourrait se traduire par « populaire », mais 1. avec la forte nuance qu’on dirait aujourd’hui, en français, « populiste» ; et 2. au sens de « racial ». C’est ce qu’on retrouve dans une expression qui figure au centre de l’idéologie nazie : Volksgemeinschaft (présentée dans la séance 5) qui ne peut se traduire, si on veut être tout à fait exact, que comme « communauté raciale populaire », qui désigne le peuple allemand idéal, et le désigne en marquant le caractère indissolublement lié des deux connotations que contient le mot Volk, l’une au peuple et l’autre à la race. « Peuple racial », comme le propose Franz Neumann (dans Behemoth, op. cit.), pourrait être la meilleure formule.

En fait, le volkisch est de provenance nationaliste plus ancienne que la nazisme, puisqu’il est déjà un terme courant du vocabulaire conservateur (en particulier « pangermaniste ») avant la guerre de 14. Pour ne pas me lancer dans une analyse qui est faite et bien faite dans de nombreux ouvrages, je me contente de reproduire une définition liminaire de I. Kershaw (Hitler, 1889-1936 : Hubris, Paris, Flammarion, 1999 [1998], p. 214), qui explique que l’idéologie völkisch comporte trois « éléments centraux » qui sont « l’ultranationalisme, l’antisémitisme racial et la notion mystique d’un ordre social proprement allemand, qui s’enracinait dans le passé teutonique et reposait sur l’ordre, l’harmonie et la hiérarchie. ». C’est donc ce qu ’on va retrouver dans le discours nazi le plus insistant, le discours de la Volksgemeinschaft.

Remarque 2

Je rappelle à cette occasion que Hitler lui-même, juste après la guerre, modeste caporal (qui aurait eu de sérieux troubles psychiatriques au moment de la défaite), reste au service de l’armée en Bavière ; et qu’il dépend par conséquent du ministère de la guerre de Munich (la nouvelle armée, la Reichswehr, réduite à 100 000 hommes par le traité de Versailles, est créée en janvier 1921). Hitler a été repéré par un capitaine nommé Mayr (on lui a présenté Hitler après une prise de parole enflammée dans une réunion d’anciens militaires, des officiers - je m’appuie sur Heinz Höhne, L’ordre noir. Histoire la SS, Paris, Casterman, 1968 [1967], p. 19), et Hitler devient donc le collaborateur de ce capitaine, qui le charge d’actions de propagande et bientôt lui demande de surveiller les partis et groupes (groupuscules) qui développent leur action dans ce contexte. C’est à ce titre que Hitler, en 1919, entre en contact avec un petit parti nommé Deutsche Arbeit Partei, DAP, Parti des travailleurs Allemands, auquel il va finalement adhérer et dont il va ensuite prendre la tête en le ré-intitulant Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, National Socialiste Deutsche Arbeit Partei . Ce groupe comporte à l’origine quelques centaines de membres, mais ce sera ensuite l’immense parti nazi, capable d’agiter des forces matérielles et humaines colossales, et de déclencher une guerre planétaire !

Venons-en à la milice de sinistre mémoire, la S.A.

La S.A., Sturmabteilung, fut créée par Hitler à Munich en 1921, le 8 août. Et c’est en octobre que fut trouvée la nouvelle dénomination, Sturmabteilung, soit division (ou section) d’assaut. C’est également à l’intérieur de la S.A que sera créée la S.S (Schutzstaffel, escadron de protection), et plus tard un service de renseignement dirigé d’abord vers l’intérieur du Parti, le SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS).

LA S.A. pourrait avoir pris comme modèle les Sturmtruppen, troupes d’attaque (ou d’assaut), qui avaient existé dans l’armée allemande en 1914-18.

Il a aussi existé dans la mouvance nazie une « Section de gymnastique et de sport » qui assurait la protection des salles où le Parti tenait des meetings (cf. R. Evans , Le troisième Reich, t. 1, op. cit., p. 237). En fait, un ex membre des Corps francs (qui avait mis sur pied une sorte de brigade ultra violente), le capitaine Hermann Ehrhard, fit adhérer les anciens des corps Francs à la section de gymnastique. Ce fut une sorte de passerelle vers la S.A., puisque ensuite Ehrhardt se mit d’accord avec Röhm… pour rejoindre la milice donc les nazis.

Pour connaître un peu la sociologie du recrutement de la S.A., on peut se reporter à Peter H . Merkl, The making of a Stormtrooper, Princeton University Press, 1980. De manière générale, on peut dire que dès ses débuts, la S.A. attire à elle des hommes jeunes qui cherchent à surmonter le chômage et la misère. W. S. Allen dans Une petite ville nazie.., op. cit., parle lui aussi des dégâts occasionnés par la grave crise économique en province, dans ce qui est encore une société pré-industrielle… Cela étant, il faut surtout savoir qu’à peu près la moitié des membres de la S.A. ont appartenu à des Corps francs ou à des organisations nationalistes comme le Stahlhelm (et 1/10° vient de la gauche, voire du PC). C’est dire à quel point règne sur cette milice, comme on s’y attend, l’état d’esprit soldatesque dont je parle : c’est un esprit de combattant, affirmé surtout suite à la défaite désastreuse de 1918. Je n’ai pas assez souligné ce point, qui est un élément clef pour comprendre le nazisme et la radicalisation de la violence. La « matrice » du nazisme et de la violence nazie ("matrice" est un terme de Marcel Gauchet), en effet, ce n’est pas contrairement à ce que soutient M. Gauchet, la guerre en tant que telle, avec sa brutalité sans nom et la mort de masse dont elle est la cause, c’est bien plutôt la défaite, à laquelle on peut attribuer le statut d’un trauma collectif si l’on songe au deuil qu’endurent presque toutes les familles… mais… tout cela, pour rien !

Ernst Röhm, qui, sur ordre d’Hitler, dirigeait la S.A. (et qui avait aussi pour ami Franz von Epp, fondateur d’un Corps franc auquel Röhm avait appartenu), disposait de 30 000 hommes en 1929, mais 300 000 au début de 1933 et… plus de deux millions à la fin de cette même année, la moitié étant issus du Casque d’acier. On voit la progression fulgurante. En août 1922 il n’y a encore que 800 membres… Mais en décembre 1931, la S.A. compte 170 000 hommes ; qui seront plus de 400 000 à l’été 1932, et 700 000 en 1933 quand Hitler devient chancelier. Puis ils montent jusqu’à 3 millions. Göring, revenu d’Italie après 1923, constate pour son plus grand plaisir que pendant son absence, la SA s’est étendue à toute l’Allemagne (cf. Christian Bernadac, La montée du nazisme. Le glaive et les bourreaux, Chaintreaux, éditions France-Empire Monde, 2013 p. 164). Röhm était lui-même surnommé « le roi de la mitraillette » (d’après R. Evans, La Troisième Reich, op. cit, t. 1, p. 238).

R. Evans parle judicieusement d’une « aile paramilitaire » (Le Troisième Reich, idem, p. 237). Dans le contexte du glissement vers la violence physique à la place des oppositions parlementaires, le fait de s’adjoindre une milice para militaire n’était pas une originalité.

J’indique que, lors lors du premier procès de Nuremberg (je m’appuie sur Christian Bernadac, idem, p. 164 ), Göring a expliqué aux juges qu’Hitler lui avait bien confié la direction de la S.A . en début 23, mais que ceci ne dura que peu, jusqu’au 9 novembre, moment du putsch raté de Munich, après lequel la S.A fut interdite (et Hitler emprisonné). Göring précise qu’à ce moment, les années 1920 et suivantes, toute organisation politique, les grands partis du moins, avaient à leurs côtés des « troupes de combat ». Il cite le « Front rouge », les groupes de combat communistes, qui étaient, ajoute Göring, « notre ennemi le plus acharné », parce qu’elles voulaient toujours empêcher les réunions nazies. Il y avait aussi le Reichsbanner, organisation du parti social-démocrate. Et puis aussi le Stahlhelm, de tendance nationaliste. D’après Göring toujours, les membres de la S.A., venaient « de la masse ». C’étaient de petits employés ou ouvriers arrivés là par idéalisme, qui assuraient leur service le soir et même la nuit, bénévolement, et, qui étaient souvent des blessés de la guerre, souvent abattus parce qu’ils ne pouvaient pas devenir fonctionnaires (de même que les fonctionnaires ne pouvaient pas entrer dans la SA. Bref, si l’on suit Göring, des gens biens… qui n’avaient nullement l’intention de « faire quelque chose de cruel ».

Cette sorte d’armée militaire-militante a été un élément de poids au service du Parti nazi et donc de l’arrivée de Hitler à la Chancellerie. Hitler utilisa la S.A. comme troupe de choc ; mais il voulait surtout qu’elle poursuive ses buts de propagande, donc qu’elle n’apparaissent pas (ou pas trop) comme spécialiste du coup de poing! En tout cas, il n’était pas du tout favorable à ce qu’elle remplace l’armée régulière. C’est pourquoi il sera en désaccord avec Röhm à ce sujet (voir ci-dessous le profondeur de se désaccord).